让北京中轴线“活起来”

北京中轴线是一组长达7.8公里,北起钟鼓楼、南到永定门的巨大的建筑群和城市空间。这其中有街道、有广场,是建筑群和城市空间的组合体,是经历了700余年形成的富有韵律、和谐,具有强烈标志性、仪式性的反映东方文明的都城中心区域。

中国著名建筑学家梁思成先生曾说:北京在全盘处理上,完整表现出伟大的中华民族建筑的传统手法和在都市计划方面的智慧和气魄。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。

充满智慧的活态遗产

北京中轴线是按照中国传统的规划理念来进行建设的。“中轴线”指的不是一条道路,而是由丰富的文化景观、对称的建筑格局等组成的中轴线。它不但是全世界最长的一条中轴线,而且是内涵最丰富的中轴线,中华民族的传统文化、传统的思想理念在中轴线上都得以呈现和展示。北京中轴线是中华传统文化和城市规划思想、景观设计理念相融合的一条非常壮美的轴线。

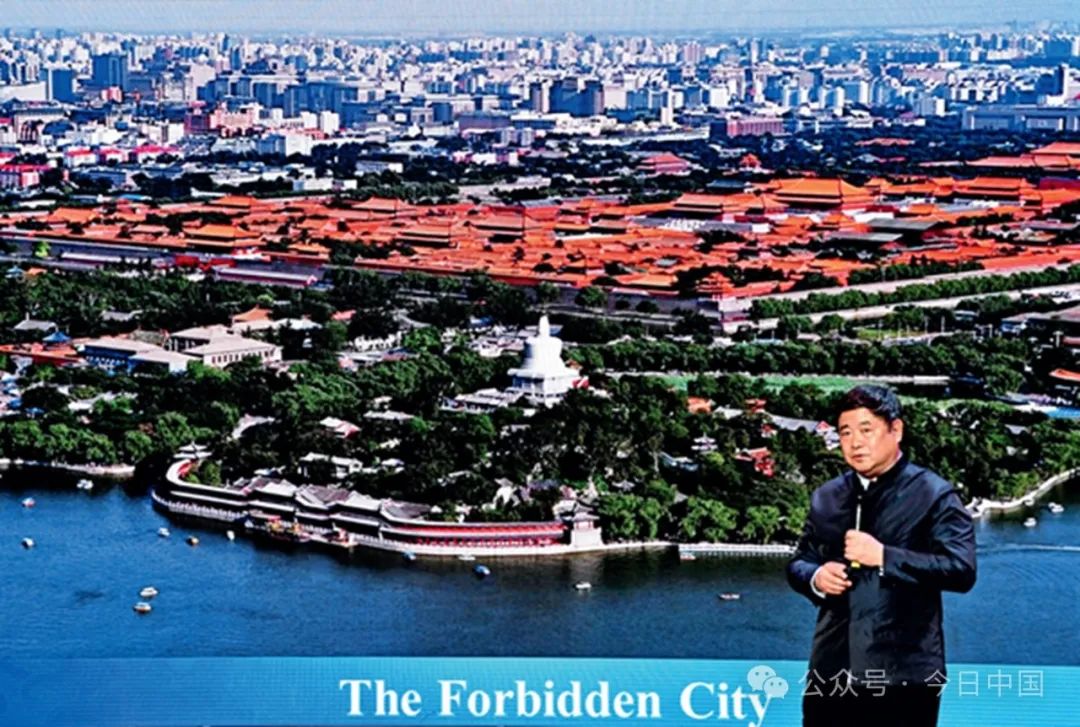

单霁翔在文化交流活动中介绍故宫中轴线的保护和开放情况

北京中轴线继承了自周代开始的城市秩序和规划思想,是3000年中国文化精神的传承。中轴线引导着城市空间发生变化,是城市的支柱和灵魂,承载着人们共同的文化历史和文化记忆。北京传统中轴线是城市构图的核心,是城市格局的脊梁。中轴线两侧的街巷胡同保持着特有的格局和肌理,使整个北京老城形成大面积的对称,使独具特色的壮美和秩序由此而得以建立,平缓开阔的城市空间由此而得以控制,使宏大的城市具有了强烈的整体感、稳定感和归属感,同时也具有了强大的向心力、号召力和凝聚力。

北京中轴线还是复杂、多样的不同社会阶层文化和生活的载体,从外城天桥、前门地区最普通老百姓的生活,到内城里达官贵人的生活,皇城、宫城中帝王的生活,各阶层生活都在北京中轴线上反映出来。

不了解北京中轴线的过去,就无法认识它的现在,也就不可能预测它的未来。北京中轴线不仅是一个物质的承载,同时也是一种精神的载体。它体现着中华文明中的一个重要的理念,就是人与自然要和谐相处,人与人之间要和谐相待,人的内心世界要和谐相安,我们的世界就是一个和平发展不断进步的世界。从中轴线我们可以感受中华民族海纳百川的精神和中正平和的追求。同时,北京中轴线也是一处活态遗产,中国传统都城规划观念在此不断延续,一直影响到今天的城市。现在,北京中轴线向南北延伸,引领北京城市走向未来。

全民保护的对象

自20世纪80年代从海外留学归国起,我就与中轴线结缘,关注并参与北京中轴线及老城的保护、利用等工作。

故宫角楼的秋日美景

印象最深的是,2001年7月,北京申办2008年奥运会成功,大规模城市建设即将兴起。当时我在北京市规划委员会(首都规划建设委员会办公室)担任主任。当时我们最担心大体量建筑、大规模建筑群侵入北京中轴线和故宫的文化景观当中来。经充分论证之后,北京市把可能发生大体量建筑群的项目规划到四环路之外,包括在西四环建设中关村西区,在北四环建设奥林匹克场馆区,在东四环建设北京商务中心区。这一时期,我们制订了《北京皇城保护规划》,参与编制《北京奥林匹克公园总体规划》等一批专业规划,主持了数十项重点建设工程的初步设计审查。当时在故宫、天坛等世界遗产周边规划了14平方公里的世界文化遗产缓冲区和文物建设控制地带,大面积保护北京胡同四合院。正是因为有了这个屏障,今天北京中轴线申报世界遗产才成为可能。

北京市委市政府做了大量的工作,首都人民也付出了巨大的努力来保护和传承这条中轴线。像原北海医院和天意商城这两处建筑,楼高分别有23.7米、18米,影响地安门外大街历史风貌的完整性,影响中轴线鼓楼与景山万春亭景观视廊,所以进行了改造;天坛医院整体搬迁,把天坛作为一个整体来保护;还有积水潭医院降层,这样人们站在什刹海的银锭桥上可以欣赏到完整的“银锭观山”景观;先农坛是明清两代皇帝祭祀先农、举行亲耕藉田典礼的地方,一度成为育才学校的操场,重新回归先农坛以后,在2019年设立“一亩三分地”历史景观展示区,恢复了藉田景观,人们不仅能感受到藉田典礼和敬农相关的知识,还能参加春耕秋收。2021年对前门外正阳桥进行了考古发掘工作,发现了正阳桥东南角的镇水兽,对于申报世界遗产和北京中轴线的保护展示都具有重要的意义。

北京市还对钟鼓楼、景山寿皇殿、正阳门箭楼等很多古建筑进行了修缮。中轴线申报世界遗产还结合了老城治理、历史文化名城保护、改善民生和基础设施建设等问题,相关措施包括文物建筑腾退、责任规划师制度、申请式退租、街区环境治理等。

北京中轴线申报世界遗产,核心的目标不仅是要让北京中轴线列入世界遗产名录,更重要的是要通过申报世界遗产来促进整个北京老城的保护,提升北京历史文化价值,讲好中华文明和文化传统的故事,凸显北京的首都风貌,促进城市管理水平的提升,改善市民的生活环境,促进城市的可持续发展。因此,北京中轴线的保护、价值展示、环境提升是一项需要全社会一起参与的事情。

最终目的是传承

文化遗产到底是保护重要还是利用重要,这个长期以来专家学者、政府和企业一直在探讨的问题,在中轴线的保护案例得以破解。

实践证明,保护和发展可以相得益彰。在北京中轴线东侧、以明清皇城的东墙为基础建设的皇城根遗址公园就是一个典型的案例。那段城墙在晚清民国的时候废弃拆毁,后来形成杂乱的民居和小市场。在王府井环境提升时,对这个区域拆迁整治,发现了皇城墙遗址、东安门遗址,进行考古发掘之后,就建设成遗址公园。这样,在城市核心区就有了一条带状的公共绿化空间。从平安大街一直到长安街,全长2800米,绿化面积90%。四季都有优美的景观,人们在其中跳舞、休闲、通行,感觉非常好。公园北面按照原位置、原材料、原工艺、原形制复建了一段皇城墙,南面对东安门遗址进行保护性展示,不仅保护了遗址,人们还能了解皇城的历史。在皇城根遗址公园周边,有世界遗产故宫和大运河,还有北大红楼、中法大学旧址等一批文化遗产,形成了一个底蕴深厚的文化空间。那些拆迁走的居民也改善了生活条件。这样的改造和开发,既保护了文化遗产,又有利于城市建设,还照顾到民生改善,取得了非常好的效果。

文化遗产保护、利用真正的目的是传承,把祖先创造的灿烂文化,经过我们的手能够健康地、完整地、真实地传给我们子孙后代,是我们努力的目标。

(作者系故宫博物院第六任院长,故宫博物院学术委员会主任、故宫学院院长)

敦煌莫高窟:延续千年的佛教艺术

敦煌莫高窟:延续千年的佛教艺术 中国精神之工匠精神

中国精神之工匠精神 日本牡丹,花开时节艳无边

日本牡丹,花开时节艳无边 似是故人来

似是故人来