酉水河畔的秋风掠过里耶古城,一号井旁,71岁的文物专家龙京沙抚摸着井壁夯土,指腹划过的沟壑里,仿佛藏着23年前沾满泥浆的日夜。

这座位于湖南省龙山县的古城,始为战国晚期楚国军事重镇,秦代沿用为县级治所,曾是经略南方边疆的行政与邮驿枢纽。2002年,一次配合水电站建设的抢救性考古发掘,让一号井中3.6万余枚秦简破土而出。这些总字数超20万的简牍,如同“文明密码”般铺展出秦代县级行政细节,填补秦史研究空白。它不仅是国内迄今出土数量最多、内容最丰富的秦代简牍,更以“秦代档案馆”之姿,让两千年前的边疆治理图景,在酉水畔的泥土与墨迹中重新鲜活。

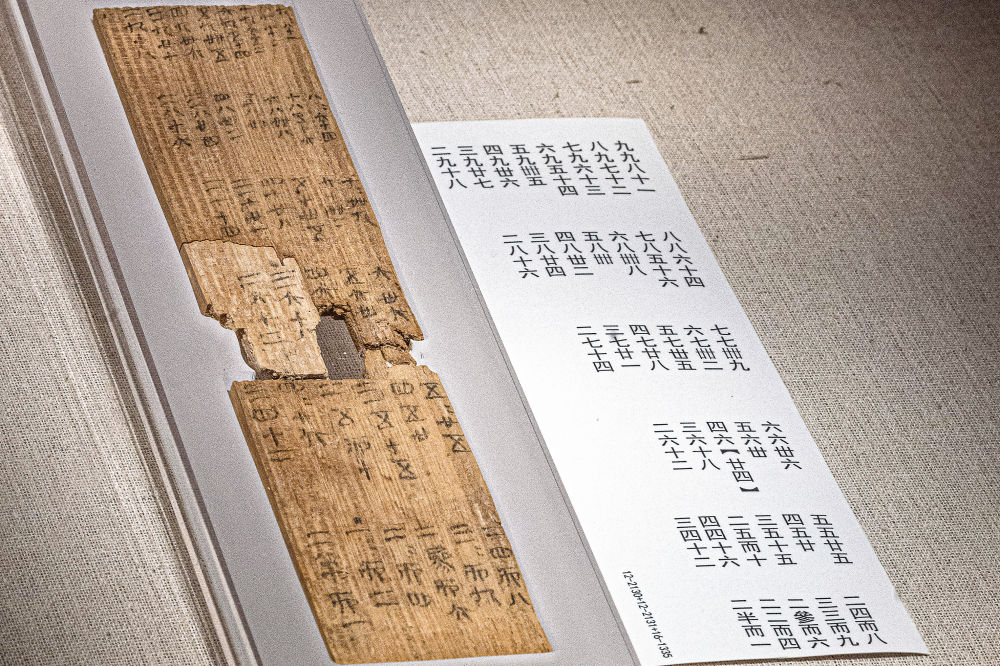

在武汉大学万林艺术博物馆展出的里耶秦简《九九表》( 6月6日摄)。本组图片均为新华社记者 肖艺九 摄

近日,龙京沙、柴焕波、张春龙等发掘亲历者时隔23年首次在里耶再聚,与考古、文博领域的权威专家共探秦简保护利用与文旅融合之道。当众人目光聚焦古井,时光仿佛重回23年前那些徒手探简、与千年简牍对话的日夜。

惊世发现

2002年春天,酉水流域碗米坡水利工程启动修建,里耶镇临河岸的部分区域将被河水淹没。

鉴于上世纪八九十年代,工作人员已在里耶镇周边发现过大片夯土、古墓葬、零散瓦片构件及青铜兵器等遗迹与遗物,这一情况迅速引起文物部门的关注,一支考古队随即赶赴里耶镇。

“在湘西地区一般有古墓葬处都会有古城址。”龙京沙说,自1989年里耶镇发现战国时期古墓葬后,他便一直在该区域寻找古城的线索。1996年,工作人员趁配合里耶大桥修建进行抢救性考古之机,在距离古墓群不远的里耶小学,采集了板瓦和陶片标本,发现了夯土城墙和城壕,从而为古墓葬与古遗址找到对应关系。

一场抢救性发掘随即展开。2002年5月18日,湖南省文物考古研究院研究馆员柴焕波担任领队,与副领队、时任湘西州文物管理局副局长龙京沙一同主持里耶考古现场工作。

龙京沙每天奔波在古城、溪口遗址和麦茶战国墓群发掘现场。5月28日,在古城遗址区灰坑底部显现出巨大正方形木框,经清理,遗迹编号为“J1一号井”,这也是目前发现井口面积最大的秦代古井。

6月3日上午9时许,井上突然传来消息:工作人员在第5层淤泥中浮选时,发现一块木片上留有奇特墨迹——第一枚简牍就此面世。

正在距地表7米的井下作业的龙京沙听闻这一消息,长舒一口气,背靠井壁不由自主坐在淤泥上。这位经验丰富的考古人深知文字出土的非凡价值,他随即向井上攀爬,决定中止发掘,并第一时间向省里上报这一重大发现。听闻这一消息后,领队柴焕波和师从著名古文字学家李家浩、学习过战国文字的湖南省文物考古研究院研究馆员张春龙等人迅速赶赴发掘现场。

经研究,6月5日发掘工作重新启动。彼时湘西已入梅雨期,雨水不断渗入井壁,酉水河涨落不定,江水屡屡漫过井下操作面,被掏空的古井经不住外来的压力,随时面临坍塌危险。

更棘手的是,古井井口距地面3米,井深超14米,井下空间密闭缺氧,发掘难度陡增。“如何搭建支撑框架稳固井体?井内堆积物怎样自上而下逐层清理转运?简牍材质纤薄易损,又该如何最大限度保全?”时隔多年,柴焕波仍清晰记得当时面临的多重难题。

危急时刻,龙京沙主动请缨下井主持发掘。南方出土的简牍多为“饱水简”,质地极其脆弱,由于一号井为当时各类生活垃圾堆放地,井下各种器物和简牍混杂在淤泥中。

龙京沙每日带领15名民工,以4人轮班模式开展井下作业,他和另外3人每人站在木井圈的四角,徒手发掘,每次作业结束,龙京沙的双手都布满深浅不一的划痕,血滴落在泥土里。

连续高强度作业下,龙京沙十个指甲缝全部化脓,稍一用力便疼痛钻心,但他始终未曾停下。“那时心里满是矛盾,既盼着早日挖完以解安全之忧,毕竟手下那么多人,性命攸关,又暗自期待能再多发现些简牍,哪怕挖一辈子都行。”回忆起当时的心境,龙京沙清晰如昨。

6月27日,距首枚简牍发现已过去24天,古井发掘终于抵达距地表17.28米深的井底基岩层,阶段性工作宣告收尾。此时的龙京沙,体重从147斤锐减至127斤,跌至成年后的最低值。

据统计,此次发掘共出土秦简近3.8万余枚(含无字残片),总字数超20万,数量远超以往出土秦简的总和。里耶秦简的横空出世,不仅震惊世界,更轰动学界,入选全国“百年百大考古发现”。

6月6日,参观者在观看展出的里耶秦简。

简牍“解码”

“惜哉,惜哉!独有秦记,又不载日月,其文略不具。”

公元前221年,秦始皇建立起中国历史上第一个统一的多民族国家。但历史上关于秦朝的记载,少之又少,以至于太史公司马迁如此喟叹。

经专家抢救修复,20余万字的里耶秦简,以户籍、赋税、邮驿、司法、教育等详实内容,成为迄今体量最大、内容最丰富的秦代县级行政档案,填补了秦朝史料缺轶,让今人得以近距离了解那段恢弘、神秘的过往。

在里耶参加龙山县里耶秦简保护利用暨文旅融合发展专题研讨会的秦始皇帝陵博物院副院长田静评价,这批简牍是极其珍贵的秦代文献,数量丰、内容富,填补了《史记》《汉书》秦史记载的空白,尤其以公文形式补全了秦汉公文制度研究的新资料,还原了秦帝国运转实貌,对研究秦统一与秦文化传播意义重大。

初现世的秦简裹挟泥浆,字迹或清或浊,如散落的文明残片。从文字释读到内容深挖,23年间,一代代学者接力“破译”。

张春龙是最早接触这批简牍的专家之一。“释读难度远超想象。”他说,里耶秦简多为残片,部分字迹仅米粒般大小;且秦隶正处小篆向隶书的转型阶段,字形变幻不定,再加上不少简牍因长期浸泡,字迹晕染模糊,想要辨识清楚,如闯“文字迷宫”。

为破解此难题,研究团队引入高精度红外扫描、多光谱成像技术,让模糊墨迹重新“显形”;同时联动武汉大学、中国人民大学等高校,汇聚历史学、文献学、古文字学专家,组建跨学科团队逐字逐句考证,只为还原秦朝真相。

随着研究深入,秦代治理细节逐渐清晰:各类公文畅通,物资征调高效,官吏人事管理制度详实,秦始皇时期已形成自上而下的监督考核体系。里耶秦简博物馆馆长周东征指出,秦代郡县制为历代沿袭,而简文中“洞庭郡”的出现,因未见于传世文献,直接改写了学界对秦代行政区划的认知。

简牍之中,更藏着秦代社会的“微观生活”,处处可见令人惊叹的历史细节:一枚22厘米长的“九九乘法口诀表”简牍,将中国使用乘法口诀的历史提前600余年,秦隶书写的“九九八十一、八九七十二……二半而一”,与现代口诀几乎一致;秦简上记录了当时的百姓捕获了一只老虎,少内守将虎肉卖给了一位叫阳的士兵,得了四十钱,不仅勾勒出当时的物价水平,更印证士兵日薪约八钱,虎肉在彼时属“奢侈品”;而“卯时上班、申时下班”“公文收发精确到时分”的记录,则尽显秦代行政体系的严谨高效;出嫁女儿继承财产、寡妇单立门户、妇女参与劳动的内容,表明了秦朝男女承担着同等的社会责任,展现出独特的社会风貌。

此外,“迁陵以邮行洞庭”简牍,作为秦代邮书封检实物,更是填补了中国邮政史的空白。张春龙介绍,这枚“古代信封”清晰标注了收发地址与传递方式,证实秦代已设立职业化邮驿体系,且邮人可获田宅、免徭役——这为研究古代信息传递提供了唯一实物证据。

截至2024年,《里耶秦简牍校释》《里耶秦简博物馆藏秦简》等著作相继问世,部分秦简完成释读出版。但田静也在研讨会上强调,当前研究仍聚焦简文释读、地方政府运营、文书制度、地望考证等领域,基础研究仍是关键。未来需加强简文释读与数字化保护,及时公布成果,同时推进学术普及与文创研发,以大众喜闻乐见的方式传播秦简价值,拓宽文物活化利用的渠道与覆盖面。

6月6日,参观者在观看展出的里耶秦简。

活化传承

文物者,国之瑰宝也,护之则存,用之则活。23年来,当地不断探索“学术研究+数字化保护+创意展示+文旅体验”之路,努力让秦简“活”起来。

2021年,湖南省文物考古研究院通过高精度三维拍摄建模,将简牍的材质、形制、文字等所有信息转化为数字化数据,为文物保护加上“科技保险”。

文旅融合领域则创新不断:2019年,“小城故事——湖南龙山里耶秦简文化展”在中国国家博物馆展出期间,不仅还原了一号井的发掘场景,还借助投影、互动游戏等手段,增强观众的参与感;今年9月,以秦简为载体制作的微短剧《重生之我在秦朝当快递员》上线,24小时内红果短剧热度已超2271万,好评如潮。

龙山县还整合资源,推出“秦简+民俗”旅游线路,2023年推出“神秘湘西·秦楚古道”线路串联里耶古城、秦简博物馆与土家村寨,游客可昼探秦简、夜宿“秦韵民宿”。今年11月第四届湘西州旅发大会将以“神秘湘西·简读龙山”为主题,设吉祥物“龙简简”,让游客深度感悟秦简文化魅力。

数据显示,去年里耶秦简博物馆接待游客超30.8万人次,今年截至7月已超17.7万人次。

尽管里耶秦简的活化传承已取得阶段性进展,但与会专家也清醒地指出,当前仍面临三大核心问题:其一,数字化建设亟待推进,需通过高精度红外扫描、三维建模等技术建立全息档案库,实现形制与文字的全信息记录;其二,简牍的价值有待挖掘,且因研究力量分散、专业人才匮乏等,急需加快释读步伐;其三,当地基础设施不足,里耶镇交通可达性较差、古镇接待设施相对落后,秦简博物馆的实验室与库房面积不足,数字化建设起步较晚,这些硬件短板制约着文旅体验提升与产业升级。

对此,湘西州政协主席李平建议,深挖时代价值,整合高校院所力量加快简牍释读释义,深入挖掘其历史文化与社会价值,讲好秦简背后的中国故事;加大遗址本体保护展示力度,推进遗址综合利用,建设“考古中国”示范基地,运用数字科技复原历史场景;加强里耶秦简数字化保护,推进文化旅游与科技融合发展。

武汉大学万林艺术博物馆副馆长彭蛟建议,进一步挖掘完善简牍文物从发掘、保护、研究到传承利用的全过程价值链,关注文物背后当代人的故事与贡献,形成共建共享的活态传承利用体系。

“23年前,我们徒手挖出了‘秦代档案馆’;23年后,我们要让这些简牍的光芒照亮里耶的未来,让更多人了解中华文明的‘连续性’与‘创新性’。这是我们这代考古人的责任,也是对历史最好的告慰。”龙京沙说。

关于我们 合作推广 联系电话:010-88824983 姜先生 电子邮箱:jiangyp@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123