中国网北京6月21日讯(记者 和海佳)六百年前,云帆高张,洪涛接天,中国明代航海家郑和率领船队七次下西洋,传递中华文明,促进和平友谊,开拓中华民族历史上的远航创举,谱写世界航海史的光辉篇章。

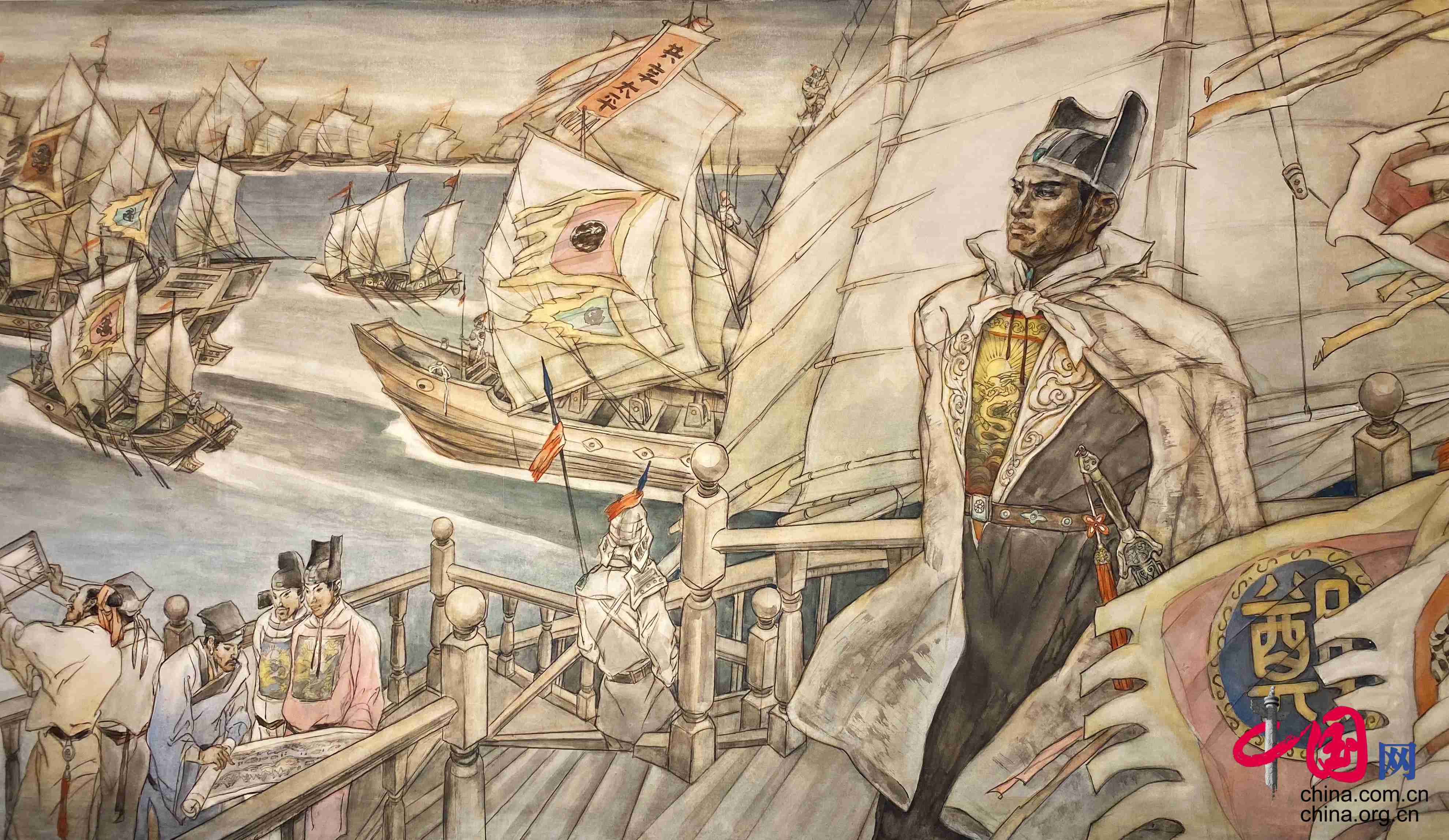

300余个场景、1.7万余个人物、历时13年创作……日前,500米长卷中国画《郑和下西洋》在中国华侨历史博物馆举办北京首展,以郑和航海故事为主线,再现那段文明交融的中外交往图像。著名画家、《郑和下西洋》创作者钟开天在采访中表示,郑和下西洋厚植中华民族崇尚友好和平的文化基因,昭示着世界走向和平共荣的愿景,今后作品将登上国际舞台面向海内外观众讲述中国故事、展示中国气派、传播中华文化,带给人们关于这段历史的现实思考与精神启迪。

著名画家钟开天接受采访。中国网记者 和海佳 摄

500米长卷再现海外交流历史场景

《郑和下西洋》取材于我国航海先驱郑和跨越28年的航行历程。公元1405年1433年,郑和以睦邻友好、平等互利、和平友谊为宗旨,传播互鉴文明为己任,率领舟师200余艘、2.8万余人七次下西洋。船队历经海上千难万险,航程30万里,远达东非海岸,遍及亚非中东30余个国家和地区,由此拉开中华民族伸向远洋的序幕,郑和下西洋纪念日也被选定为“中国航海日”。

百年光阴荏苒,今天的《郑和下西洋》铺陈出一幅怎样的画卷?据介绍,该作品长500米,宽1.2米,全画共3卷18章,共计300余个场景,1.7万余人物,各类动物、牲畜、鸟类1500余只,全景式展现郑和下西洋过程中的重要历史事件以及所到国家民众的生活状态与地理景观。

日前,长卷中国画《郑和下西洋》在中国华侨历史博物馆展出。(受访者供图)

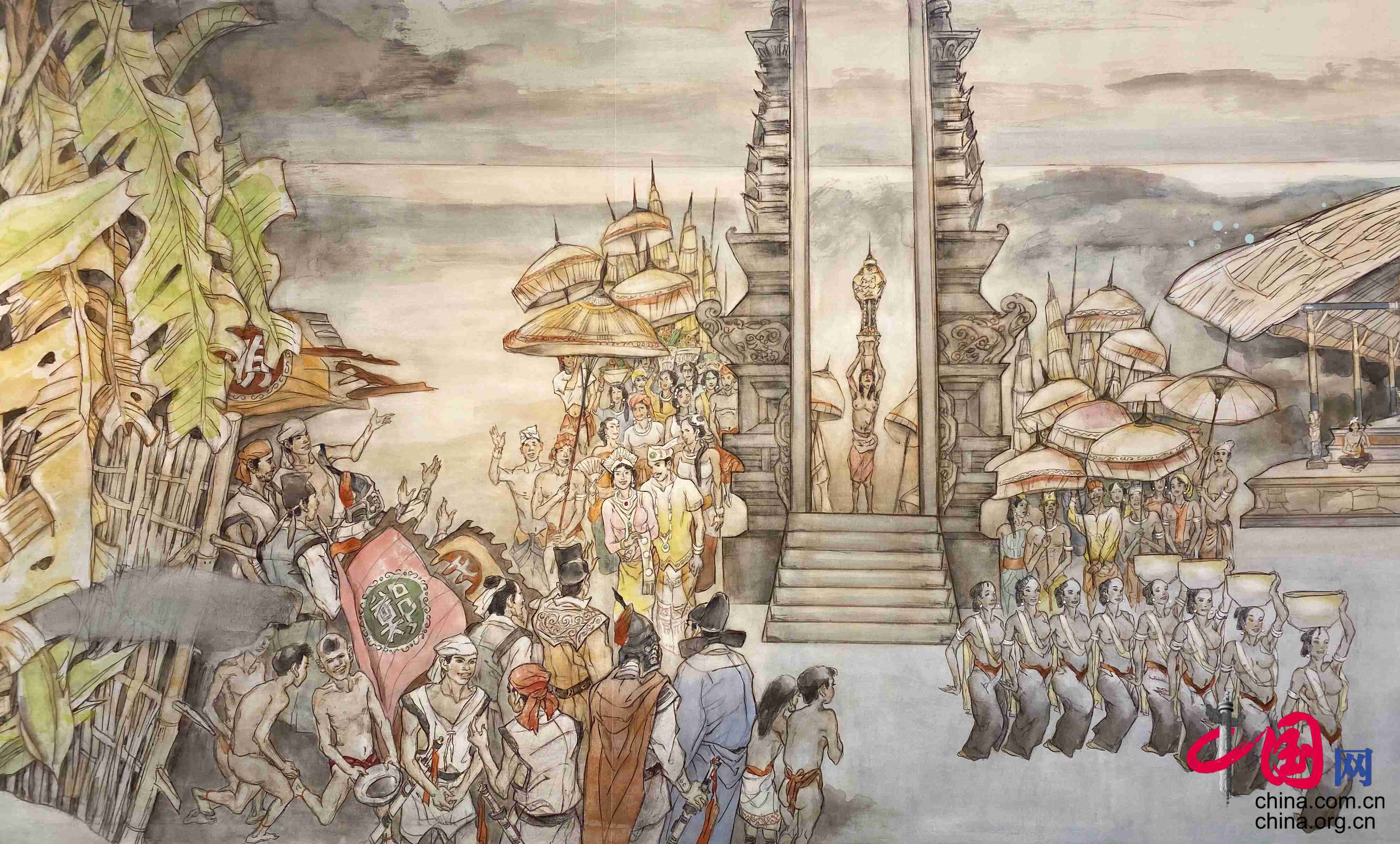

伴随画卷徐徐打开,其内容情节引人入胜:郑和船队自福建长乐五虎门出海,在印度将中国的丝绸、茶叶、陶瓷就地交易,并收购当地的胡椒、豆蔻及香料;船队抵达占城国(今越南中南部),教当地百姓制作豆腐,传授冶炼、浇铸技术;马六甲港口“中国味道”浓郁,茶楼、瓷器铺、绸布庄、中医馆等店铺林立相依,人们热闹围观中国传统舞狮表演……该画作既描绘了郑和船队的波斯湾斩巨浪转危为安、访中东天方国麦加朝觐等出访经历,也细致勾勒出建筑、花卉、树木等异域风貌,引领观众穿过时空隧道,走近那段波澜壮阔的历史图景。

“中国不乏史诗般的实践,郑和下西洋便是其中之一。”钟开天表示,郑和下西洋是我国古代对外交往的重大事件,不仅增强了中国与亚非各国关系,还推动其航线国家在农业、商业、文化、教育、医疗、贸易等方面的发展建设,促进中华文明的海外传播与交流。

长卷中国画《郑和下西洋》(作品局部)。中国网记者 和海佳 摄

这幅鸿篇巨制的背后,凭靠大量素材积累和考证作为支撑依据。2010年,钟开天启动了《郑和下西洋》的绘画创作。在起笔画样稿以前,钟开天先用4年时间研究国内外关于郑和下西洋的一批著作及文献资料,还沿着历史上郑和下西洋的航线实地寻访新加坡、马来西亚、泰国、越南、柬埔寨、沙特阿拉伯、埃及、肯尼亚等多个国家,广泛收集创作素材。

贯通中西技法把中国画推向世界

经过2010年至2023年持续创作,钟开天终于在81岁耄耋之年完成《郑和下西洋》,塑造数以万计的人物、数十个国家的人文形态,体现出中华民族传递友谊、文明互鉴的不懈追求,具有艺术价值和创作意义。

钟开天表示,《郑和下西洋》融合中西方绘画创作手法,不仅运用中国古人独创的长卷画法,全部采取中国元素,又兼有西方透视学、解剖学、色彩学为支撑,“继承弘扬民族优秀文化,但不要画成一张古画。尊古而不复古,在借鉴外来文化、探索艺术创新的同时,树立中华文化自信,把中国画推向现代,在国际上绽放光彩。”

“百米长卷,场景转换达300多个,画面变而不乱,观众可以走着看画,一步一景。”本次绘画创作中,钟开天力求在长度、体量、时间、场景、人物等方面实现艺术突破,将山水、花鸟、人物、天空、海洋、建筑等多个画种融为一体。与此同时,钟开天对画具、画布、颜料等绘画工具材料进行创新,“作画时,我叠加运用泼墨、工笔画法、油画画法等绘画技法,极大丰富了中国画的表现能力。”

长卷中国画《郑和下西洋》(作品局部)。中国网记者 和海佳 摄

跟随画作“重走郑和路”,钟开天形容整个创作过程犹如“黄河九十九道弯”,面临重重困难和挑战,过一个又一个坎,是一场意志力的考验。回忆起2023年画作收关,钟开天感慨:“终于画完了,没有兴奋,没有激动,只有疲惫。每当走进画室面对画案,案头空空,魂兮归去,若有所思。”

中外文明交流凝结友谊硕果

昼夜星驰,巨浪如山,郑和下西洋以智慧为舵,扬起和平的风帆,增进了中国与亚非多个国家和地区的文明互鉴与友好往来,时值今日仍然带给人们深远启示。

“郑和下西洋之所以流芳古今,是因为依靠的不是坚船和利炮,而是宝船和友谊。”钟开天提到,20多年间郑和率领2.8万余人的庞大舟师,造访东南亚、西亚、东非等地的30余个国家和地区,“所到之处他们并没有侵占、掠夺,而是始终对所有国家和民族以礼相待,友好交往。”

钟开天说,郑和船队不仅捎去国家之间的亲切问候,还帮助当地民众建造城池、中医诊疗,传授造船、耕种、烧陶等技术,这部分内容在画作里得到体现,“郑和下西洋向海外传播中华文明不是讲空话,他们在每个国家传播中华文明具有针对性,化解民众的迫切困难,比如非洲气候炎热,淡水稀缺,人民饱受疟疾等病患之苦,郑和到非洲后就主要传播中医,还在当地教人们打井,解决大家的喝水问题,在印度沿海地区,郑和首先解决印度的捕鱼问题,教当地百姓撒网捕鱼,针对性是不一样的。”

长卷中国画《郑和下西洋》(作品局部)。中国网记者 和海佳 摄

“郑和的航海之旅蕴藏着‘一带一路’的文化底色与民心基石。”钟开天表示,《郑和下西洋》向观众展示了中国自古就是世界和平的建设者、发展的贡献者、秩序的维护者,与今天提出的“一带一路”倡议、“构建人类命运共同体”理念有着深厚的历史文化渊源,与中华文化精神一脉相承。

另外钟开天透露,长卷里他描绘了雄狮、斑马、火烈鸟、大象、长颈鹿等洋溢着异域特色的动物,这部分内容总长40余米,增强了画作的人文风情和艺术感染力,“我在里边画了蓝孔雀、绿孔雀、白孔雀,在中国人心中孔雀文化象征着美丽、善良、祥和的品质,深受人们喜爱,把孔雀文化向世界传播,像熊猫一样,那孔雀也是‘外交家’了。”

北京首展以后,钟开天筹划沿着当年郑和船队航线国家举办《郑和下西洋》国际巡回画展,让更多海外观众领略富有中华传统文化特色的中国画艺术,了解中国历史和当下发展。

对此钟开天认为,通过绘画艺术传播好中国声音要“平等待人、娓娓动听、润泽心灵”,展现大国风度、民族气派和时代精神,“我们绘画是间接的,它是通过形象让观众慢慢看,逐渐地滋润到心田里面,实现中外文化的交流与理解,结下民心相通的交往情谊。”

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123