“江南百景图七狸餐馆在哪里?想买到便宜的浊酒”,这是《江南百景图》玩家社区近日以来讨论的话题之一。这款古风手游自上线日起就因水墨画风下的市井风貌而受到关注。百年前民众的俗世生活直到今天依然引人遐思,然而,长期以来中国绘画偏重文人山水,以世俗百态为题材的画作一直未能进入所谓的“主流”绘画。

在《致用与娱情:大清盛世的世俗绘画》中,高居翰通过对120余幅盛清世俗绘画的分析,为我们展现了中国画中不同于文人山水画的别样图景。经由一幅幅画卷,我们得以窥见帝王威仪背后的私人生活图景,与画师一道在不同版次的画作对比中揣摩当年圣心,也能走进江南市井街头,一睹两百多年前百姓的起居日常。在技巧方面,当时的画师选择性地对西方透视法有所吸收,在东西融合中服务于一种更具可读性的中式表达。然而值得思考的是,为何这些技艺高超的画作却长期被排斥于传统“主流”绘画之外呢?

撰文|申璐

提起世俗画,北宋画家张择端的《清明上河图》令人印象深刻。但回溯这幅画作前后,似乎鲜少有同类作品为世人所熟知。

据高居翰在《致用与娱情》一书中介绍,实际世俗绘画一类作品在中国绘画发展的最早阶段就已出现,宋代偶有名作问世,但大规模且多样化的创作集中在17世纪末至18世纪。明代末期,中国社会逐渐从以农为本的社会中发展出早期城市化与商业化的雏形。生活富足的商人群体也渴望体验昔日为文人士绅、朝廷官吏所独享的文雅生活,这构成推动城市画坊画师快速兴起的市场推力。加之雕版印刷技艺日渐成熟,为城市印刷文化的规模化提供技术支撑。这些都使得明末之后的盛清(主要指“康雍乾盛世”)成为应雇主要求而作的世俗画发育的沃土。

《致用与娱情:大清盛世的世俗绘画》,【美】高居翰 著 杨多 译,生活·读书·新知三联书店 2022年1月

给予与流露:

清代世俗画中的形象推拉

清代世俗画师大致可分为供职于宫中的宫廷画匠和处江湖之远的城市画人。虽然都是应雇主要求绘制功能性的作品,但皇家“雇主”对画作的完整性以及是否适宜正式展示都有着更为严苛的要求。

宫廷画院的画家多来自南方城市,他们往往由朝廷官员的乡人引荐,后经皇帝钦准方能入宫,有时皇帝在每年南巡途中,也会从呈献作品的当地画师中挑选中意的人。这些画人在入宫前往往已经具备精湛的绘画技巧,能够为特定的场合或用途定制画作,有些甚至多领域兼顾,不但擅长人物肖像还精通亭台楼阁的描摹。此外,由于宫中常常有大型庆典的记录任务,或是王公大臣、后宫嫔妃的肖像速写,因而写实派的画人越是隐去个人绘画特色,越是能够融入群体合画中。毕竟在这样的画作中,皇帝关心的并非是各家画风,而是在群臣、后妃簇拥的场景中,自己是否足够醒目。

图1佚名(可能出自张震或张为邦,或其他画家)雍正行乐图 轴 绢本设色206厘米×101.6厘米 故宫博物院

为做说明,高居翰在书中援引了多幅画作。其中,这幅高约2米的《雍正行乐图》【图1】描绘的就是雍正在圆明园中的私人生活图景。画中雍正帝位于前景,独坐于水榭之中,与嫔妃相隔甚至目光都并无交集,以此凸显帝王威仪。随着视线向画面纵深处延展,嫔妃和侍女恭候在不远处,回廊处另有三位妃子巧笑盈盈,谈笑间目光似停留于两小儿嬉戏。那么,如何在不失帝王威仪的同时表达“行乐”意蕴?宫廷画作的细微处传递着微妙信息。画中左下角的白猫正与一对白鼠对峙,尽数落在半藏于树干后的花猫眼中;中景处,一条黑白犬几欲起跳、越过栅栏去和另一只白犬嬉闹;不远处的一双仙鹤目光交合。成双成对的动物寓意殷勤的男性在追求婀娜女性,也是皇帝与嫔妃关系的隐晦注脚。

此外,高居翰还关注到,画中嫔妃并未着满族服饰,皆身穿汉服,她们很可能是汉人妃子的写照。但这似乎又于当时的礼法不和,清廷自立国始就对女子着汉服有所限制。那么这幅画是历史的真实记录吗?那些宫墙禁令是否在帝王私下生活里都有所松弛,抑或这实则是满族皇帝在保有公开形象中的文化纯粹性的同时,尝试调和与汉人儒家间紧张关系的一种手段。

图2 可能与图3出自同一组人物画家 乾隆行乐图 轴 绢本设色227.2厘米×160.2厘米 故宫博物院

图3 陈枚、郎世宁等合作 乾隆行乐图 1738年 轴 绢本设色 289.5厘米×196.7厘米 故宫博物院

其实,这些宫廷画家也并非一进宫便能自动贴合圣意,其中也经历数次磨合,在一轮轮驳回后的紧张修改中反复揣度圣心。从由陈枚、郎世宁牵头、六位画家通力合作的《乾隆行乐图》前后两稿的对比中得已窥见一二【图2和图3】。左边图中,乾隆帝怀抱一小儿,正用木槌击磬逗他,如邻家祖父般和蔼可亲。画中其余人则体态闲适,颇有几分寻常百姓人家的烟火气。然而,这一稿却遭到圣上批驳。修改后的画作中,皇帝重新占据画作的中心,视线落在画外,其余人虽姿态各异,但总体不失端庄,画师还补充了几个孩童堆雪狮子的细节。相比之下,右图少了几分温和亲密,倒更像是“老式影楼拍摄的全家福或结婚照”。

图4 徐扬 乾隆南巡图 卷六:沿大运河入苏州城 局部 卷 绢本设色68.8厘米×1994厘米 大都会艺术博物馆(The Metropolitan Museum of Art)购藏:The Dillon Fund Gift 1998(1998:360) The Metropolitan Museum of Art

宫廷世俗画在上述磨合之中逐渐走向僵硬死板。尤其是当宫廷画匠和城市职业画家在描绘同一主题时,直观对比下的视觉冲击更甚。苏州籍画匠徐扬历时六载画出了这幅《乾隆南巡图》【图4】,长卷刻画了乾隆帝南巡途中的市景群像,路旁是地方官员为接驾搭起的戏台,细看进去,一片繁华盛世图景下,是千篇一律的楼宇和无法辨识的熙攘人群。

差不多同时期,苏州一位城市画人也受雇绘制江苏地方官苏定远的出游图。不同于上幅画中近乎“复制粘贴”的描摹,这幅画被赋予了大量细节。

图5 佚名 苏定远游虎丘 1768年 局部 卷 绢本设色 曾藏于伦敦Andrew Franklin处 今藏于伯明翰博物馆和美术馆(Birmingham Museum and Art Gallery)

图6 佚名 苏定远游虎丘 局部 与图5来自同一卷

“临运河的一家酒店内,有的伙计在买鱼,有的则在招呼来客,将酒菜送给楼上的客人;楼上,女佣人在晾晒衣服,楼下的房间里,两个女子正在用饭,可能在等候随时的差遣,为顾客端茶送水【图5】。一个女伶人,被她的孩子拽着,心绪不佳地望向河面,她身后墙壁上悬着的三幅花鸟画暗示了她简朴但不乏风雅的生活。【图6】”

图7 佚名 苏定远游虎丘 局部 与图5来自同一卷

图8 佚名 苏定远游虎丘 局部 与图5来自同一卷

“《红楼梦》第六十七回中,宝钗的兄长从苏州给她带回很多玩意儿,宝钗将其中一些分赠给林黛玉,黛玉见到家乡之物,便‘触物伤情’起来。‘虎丘带来的’时兴玩意儿有‘水银灌的打筋斗小小子,沙子灯,一出一出的泥人儿的戏’。哪还能找到比这幅画作更与这段文字相配的图像呢?画面中有一家玩具店铺,店中卖的可能就是那种‘自行人’玩具,一个戴眼镜的艺匠正在给一个泥人的头像上色【图7】。另一个店中正在出售类似日本达摩吉祥娃娃一类的不倒翁,一个戴眼镜的男子正看着女店主接待一对父子,另一个年长的女子则在后面的屋子里为玩偶制作衣服。【图8】”

据高居翰在书中分析,这幅画作体现着城市职业画家如何在满足雇主需求下,将个人所长发挥到极致。观画者得已跟随苏定远的步伐一窥江南百姓的起居日常。细看不难发现,整幅画卷中,关于虎丘当地民众生活百态的细节捕捉令人惊叹,这可能得益于画人久居当地多年积攒下的生活经验,而这些题材也正是其所熟悉且擅长刻画的。此后,面对不同顾客的绘制需求,画人只需稍加改动起卷部分的主人公形象,基本构图保持不变即可。买主大多不会在意画作本身是否原创,因为庆典类题材就像如今的年画一样,在庞大的市场需求下,画作的功能性早已压倒了适用于鉴赏珍藏的唯一性。但又怎能以此断言这些倚重功能性的画作就无法体现画家的高水准呢?

借物与透视:

东西融合下的空间表达

长期以来,中国的绘画传统中都有意无意对取法外来风格要素讳莫如深,甚至关于这一话题的讨论一旦兴起,就自动被归入欧洲中心主义或中国“东方主义”,至少传统意义上人们不愿正视18世纪之前中国艺术就受到西方艺术影响。在高居翰看来,“影响”一词意味着占支配地位的一方将其方式强加给作为“接受者”的另一方,这种惯常的叙述颠倒了潜在的主客关系,也许事实上是“接受方”从个人意愿出发,并从可获得的外部资料中选择性地吸收了对其有益的部分。从这一角度而言,清代的画人主要撷取的是西洋图画中的再现形式、构图类型以及视幻技巧,而较少涉及画中的意象。

大约在同时期的欧洲流行着两种增强画作真实感的图绘流派。一派源自欧洲北部的荷兰与弗兰德斯,以穿透式构图见长。画家常常会留意光打在实物对象上的明暗效果,以明暗的对比突出立体感,并通过重重洞开的门窗,在近景之后描摹层层相通、渐次递进的空间。另一派来自欧洲南部意大利,偏好一种近似科学的灭点透视法,以肉眼观察的现象特征为根据,例如铁路的两条路轨往远看其实像在地平线上的某点处汇合了。这种技法下,画家通过设定观画者与图像空间和画中景物的位置关系,引导其视线跟随画家笔势进入景深空间。

相较而言,其实中国古代的绘画也有其独特的空间构图法,多见于室内为主的空间表达。高居翰提到,这些东方画家常常借助家具、器物与人物的位置关系来确立一种彼此相生、互为参照的空间感。以活跃于康熙年间画院的画师焦秉贞早期所作的一幅《插画仕女》为例【图9】,画家通过刻画方桌、坐榻和插花的花瓶等家具器物,轻而易举般营造出一种空间感,还带出了坚实的地平面效果,同时月洞形窗户透出了远景墙壁的敦实感。但在呈现复杂空间时,这种方式就显得略微局促。

图9 焦秉贞 插画仕女 轴 绢本设色 154.5厘米×97.5厘米 藏处不明 Christie’s Images Ltd.(2004) All rights reserved(CHP250404430)

史料中大量证据显示,17世纪时已有很多来自欧洲的、以油画为原本的铜版画在中国社会上传播。江南的许多版画家积极吸收其中的视幻技法为资源,以新奇和异域情调为噱头做了大量尝试。尽管源自意大利的灭点透视更适宜创造视幻的效果,但在较为平面化、且以线条造型为主的东亚绘图中加入类似科学的洋味十足的空间语言,总在视觉上给人一种古怪突兀之感,高居翰称之为“令人不安的美感”【如图10】。因而东方的观画者更容易接受荷兰一派的穿透式构图。

图10 苏州版画 莲塘行乐图 木刻版画 两幅可合为单一构图 一幅74.6厘米×56.3厘米 另一幅73.6厘米×56厘米 日本広島海の見える杜美術館(Umi-Mori Art Museum, Hiroshima Japan)

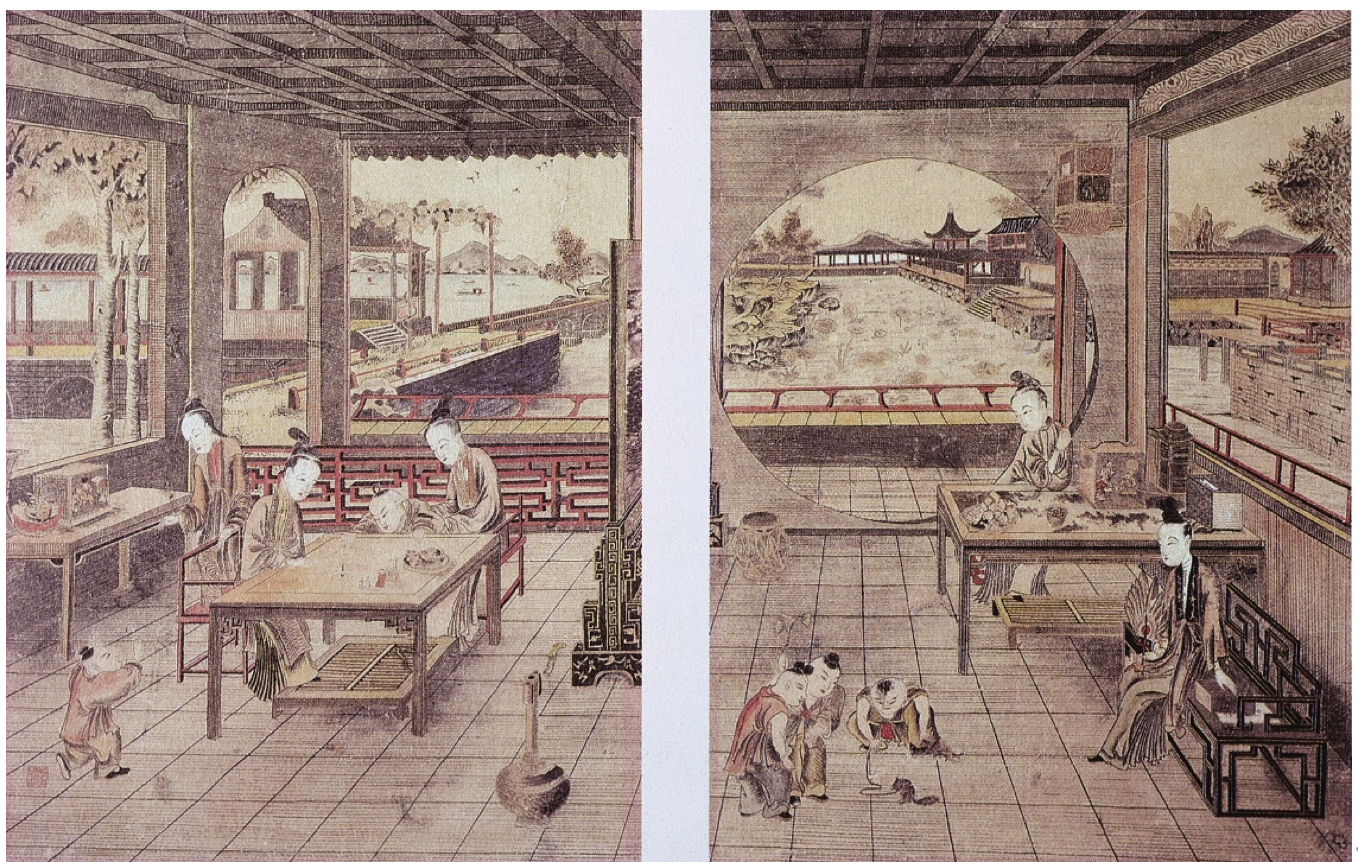

究其原因,高居翰分析称,尽管穿透式构图在视觉冲击上稍逊色,但却更贴合中国受众的观画习惯。尤其在错综复杂的多人物空间场景中,这种笔法便于渗透隐晦的叙事情节,帮助画家呈现人物之间以及情感表达上的复杂关系。焦秉贞的弟子陈枚于1738年描绘的宫中仕女十二月事的《月曼清游》册就是荷兰穿透体系与中式直角退缩和平行线退缩法相得益彰的佳作【图11】。画中屋室内充斥着象征财富与风雅的饰物,仕女们正在观赏画卷与古玩,左图右下角的婢女还怀抱着另外几卷画作,旁边的香炉和衣笼既用于取暖,也可熏香衣被。内室、园外与主要人物所在空间均实现了断续中的相连,提升了整幅画的可读性。更为重要的是,穿透式的技法使用十分隐蔽,不会像灭点透视一般给观画者造成视觉上的压迫感。

图11 陈枚 两幅册页均出自《月曼清游》 1738年 十二开册页 绢本设色 37厘米×31.8厘米 故宫博物院

在东西融合之下,这些清代画师得以为其作品增添新鲜生动的别样元素,进而实现新与旧、熟悉与保守、中式表达与西洋技法的贯通重组,这种撷取实际某种程度上为中国画的发展注入了一种新鲜血液,其中不着痕迹的融合、化用更是体现着世俗画师的巧思。然而,多位画师即便做出如此开拓性的贡献,也并未受到当时鉴赏家的重视,而被排挤至“主流”绘画之外。

仰望与遗忘:

被遮蔽的世俗画传统

在漫长的中国画史上,什么样的画作会被推崇并界定为“主流”?据高居翰在书中介绍,流传至今的多数画作实则都是饱读诗书的文化精英进行严格筛选后的结果。而在传统的接续过程中,中西皆同的是批评家和收藏家往往更看重名家真迹,其中的个人创造与个性表达充当着提升画作收藏价值的区别性符号。

值得一提的是,高居翰在书中对明代权倾朝野的内阁首辅严嵩的家藏名录进行分析,这份名录中记有严氏尽数贵重家当,绘画作为其受贿贪污的实证亦收录其中。数百幅画作赫然在列,以祝寿画为大宗,且不乏钟馗捉鬼一类的吉祥画、无名氏的美人图等各类实用画。除这份长名单外,还有一份短名单存世,后者收录的则大多是出自名家之手的画作。值得一提的是,这份短名单的编者是文嘉。时人未必听说过文嘉是谁,却大多听过其父亲的大名——与唐寅等并称为“吴中四才子”的文徵明。自小受父亲熏陶,成年后的文嘉也是一位知名画家和鉴赏家,而这份筛选结果也许未必得到了严嵩本人的认可,但却体现着以文嘉为代表的文人鉴赏家们对何为值得骄傲的藏品的界定标准。

从涉及严嵩家藏物品的两份名录对比中,不难看出以文嘉为代表的士人群体实际上操控着画作传承流布的全过程,决定着哪些画作值得收藏,而哪些可以被忽略甚至淘汰。其实除画作外,连同画家本人的群体划分也受到当时主流话语的影响。

高居翰提到,晚期绘画史上最有影响力的人物董其昌曾开创南北宗画论,此处的南北之分并非与地理概念对应,而是原自佛教禅宗的两个谱系。其中南宗来自禅宗的“顿悟”派,偏重“直觉式的理解”,文人画家多归入此类;北宗来自禅宗的“渐修”派,以“下苦功夫”著称,主要指职业画家和画院画家。且不论其他,单从修辞来看,南宗已然手握先天优势,如果能自由选择,谁人不想被冠以“天赋过人”之名?

更何况,南宗一派还积聚了画作之外的社会资源。他们往往或是生于富庶之家,或是通过科举入朝为官,是朝堂实权的真实持有者;再加上擅于著书立说又能够借古言今,解读画作之外的深意,因而实际上决定着哪些画作值得珍藏。相较之下,职业画师即便工于技艺,体察幽微亦能传神刻画,却常常受雇于人,甚至有时还被借调为“画脸匠”——替他人画作中的人物形象补上面部。诚如高居翰所言,尽管理论上,北宗画师也未见得没有能力画出南宗式的作品,但问题是可能根本无人请他们画这类作品。职业身份意味着经济压力,而市场利益最大化敦促着参与其中的个体找准“定位”,“画家理论上可以按自我的意愿作画,现实中却受制于求画者的预期”。

图12 李日华 溪山入梦图 1625年 手卷第1—2部分 纸本水墨 23.4厘米×253.3厘米 上海博物馆

具体来看,南北宗究竟在表现力上有何不同?对比晚明文人李日华的山水手卷《溪山入梦图》【图12】和同年的佚名画家的《家庆图》【图13】,观者不难感觉到两种截然不同的画风。在高居翰看来,李日华的手卷明显更具视觉的冲击力,书法式笔法自带飘逸之感,但可能并不耐看,非描绘性的画面恰恰暴露出有限的趣味和创造力,甚至显得有些“笨拙”。诚然文人画中不乏精品,但也存在部分作品因为作者的大名,又或是恰巧画风迎合何为“高雅艺术”的观念而成为中国画出海的代表。而在传统保守的鉴赏家眼中,大批世俗画不仅没能“高于生活”,甚至还因过于精细地刻画烟火尘世的细枝末节被归入末流。

图13 佚名 家庆图 局部 明末或清初 长卷 绢本设色 94厘米×176厘米 北京中央美术学院

更为重要的是,这些画作的风格与其诞生时代所推崇的特质亦有所背离。高居翰认为,世俗画以实用为目的,而这恰好是当时对功能主义持鄙夷态度的文化环境所不齿的。备受推崇的文人画倡导一种“无用之用”,实则“无用”的基础建立在文人画更多时候是作为研习儒家经典的文人在闲暇之余、修身养性的消遣。然而,这种研究旨趣在代代相传中被建构为“中国绘画的宏旨”,从专家学者到收藏家、策展人都有意无意中接受了这种对文人趣味的推崇。

不过,高居翰其实无意颠覆传统鉴赏观念对文人画整体艺术水准的肯定,更何况此前他也在文人画中浸润多年。此轮研究旨趣的转移实则更偏向个人反思,他试图借此呼吁一代学者提升对世俗画的重视程度,收集整理此类画作,并重新分类以便做出新的评价。对于有观点称宋代以来的中国绘画缺乏对市井生活的关注,而此类题材不论是在欧美绘画传统,还是在日本浮世绘中都有大量呈现,高居翰从清代这些“被遗忘”的世俗画中发现,“我们以为中国绘画所欠缺的部分,事实上都是存在的”。

撰文|申璐

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123