中国网6月30日讯(记者 苏向东)“方寸真微集万象 寿越千年存古今——中国图书馆文献缩微事业四十年”展览30日在国家图书馆开幕。

图为展览现场 摄影 中国网记者 苏向东

据介绍,四十年来,全国图书馆文献缩微复制中心及成员单位累计拍摄古籍善本、民国文献、少数民族珍贵文献等各类文献近20万种,8000余万拍,其中包括“敦煌遗书”、《永乐大典》等多部国宝级典籍,守护了一大批极为珍贵的中华文脉,交出了一份沉甸甸的文化守护答卷。

文献缩微事业的诞生,源于一场与时间的赛跑。1982年,著名学者任继愈在山东曲阜孔府目睹珍贵文献因保存条件恶劣而濒临损毁,心急如焚。他上书中央,力主采用缩微技术抢救古籍,这一建议得到了国家高度重视。1985年,原文化部图书馆事业管理局组建成立全国图书馆文献缩微复制中心,拉开全国公共图书馆利用缩微技术抢救珍贵文献资源的序幕。

四十年来,全国图书馆文献缩微复制中心不仅联合全国25家成员馆、19家资料馆,构建了覆盖全国的文献抢救保护网络,在推动技术创新融合方面也取得了较好成绩。数转模技术、多维光学存储技术的探索和应用使得缩微技术成为数字资源永久保存的理想技术保障。

精品文献打卡墙 摄影 中国网记者 苏向东

本次展览以“奠基篇、奋斗篇、成就篇、创新篇”四大板块为结构,通过文献实物、技术设备、历史档案、影像资料和沉浸式互动体验等多种形式,全面回顾了自1985年以来,在全国图书馆文献缩微复制中心的带领下,中国图书馆界在文献缩微保护领域的实践探索与重要成果,展现了全国公共图书馆在中华优秀传统文化保护与传承方面所做的不懈努力与坚实步伐。

作为一种高度安全的文献保存方式,缩微胶片具备保存周期长、再现精度高等优势,理论保存寿命可达500年以上,成为中华文脉绵延赓续的重要载体。展览特别设置了“胶片阅览区”,观众可通过缩微设备直观感受缩微胶片的真实细节,亲身体验这项被誉为“人类文明火种库”的精微技艺。

工作人员现场展示缩微胶片阅读器和数字缩微胶片扫描仪。 摄影 中国网记者 苏向东

在抢救和保护历史文献的同时,全国图书馆文献缩微复制中心同步推进深度内容开发。四十年来,整理出版近600套精品文献。其中,由天津人民出版社出版的《中国建筑史料编研(1911-1949)》收录缩微文献355种,近80000页,包括建筑期刊、建筑学专著以及一批首次公开出版的行政规划文档、调查报告和说明书等,在此基础上,再版又补充了33种史料。

文献编目与开发组副研究馆员齐午月告诉记者,《中国建筑史料编研》是对中国1911年至1949年建筑史料的一次最完整、最系统、最大规模的整理,也是建筑工程技术与历史学术研究交汇融合的范式。

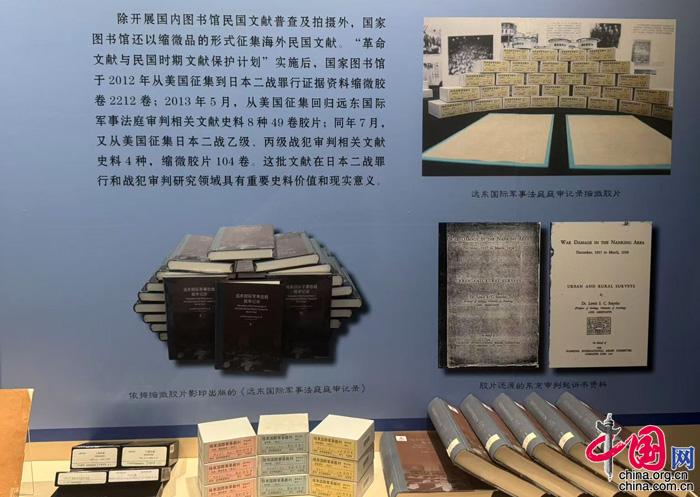

“革命文献与民国时期文献保护计划”实施后,国家图书馆于2012年从美国征集到日本二战罪行证据资料缩微胶卷2212卷。 摄影 中国网记者 苏向东

国家图书馆党委书记、副馆长陈樱表示,下一步将探索开展“缩微中心一分中心一成员馆”三级组织架构机制建设,提升工作标准、资源互通和联合开发的能力,让缩微成果在更大范围内释放效能。同时,以技术革新为牵引,推动缩微事业迈向智慧化、融合化。

展览在国家典籍博物馆第六展厅面向公众免费开放,将持续至7月31日。

2025年全国公共图书馆缩微工作会议暨文献缩微“十五五”发展规划意见征询会同期在国家图书馆召开。会议将研究讨论《全国图书馆文献缩微工作“十五五”发展规划(2026—2030)》,全面部署“十五五”时期中国图书馆文献缩微事业的发展目标与重点任务。(完)

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123