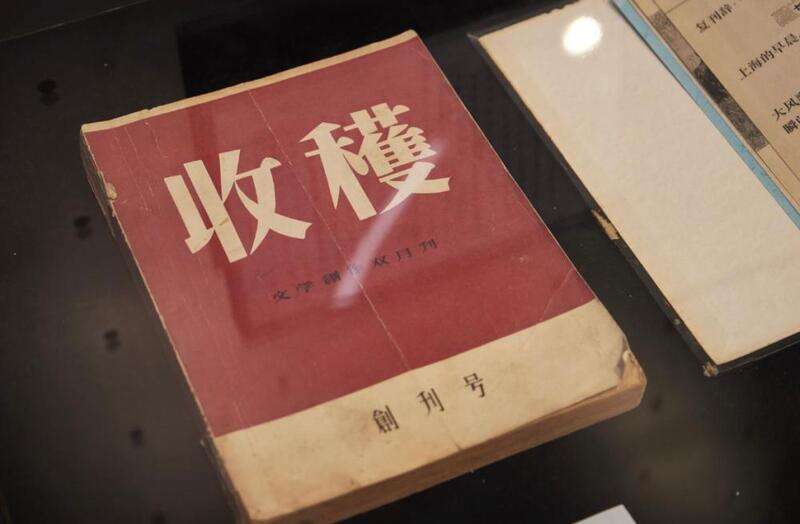

1957年,由巴金、靳以主编的《收获》创刊号在上海出版。这本新中国第一本大型文学双月刊,依托上海这座海纳百川、生机勃发的中国现代都市,延续五四新文化血脉,坚守文学独立品格,“把心交给读者”。

昨晚,《收获》65周年庆典第一场大型活动开启,由微信视频号直播的“无界文学夜”,是《收获》第一次通过竖屏方式、以视频号为载体,走向青年。

程永新,《收获》现任主编。1982年,他从复旦大学走进巨鹿路上海作协的爱神花园,至今恰好40年。“在他漫长的编辑生涯里,每天面对着《收获》这块金黄色的文学殿堂的牌匾。他春耕,别人秋收。”用作家苏童的话来说,数十年来潮起潮落的文学现场,程永新在前沿听浪观涛,经年累月地审视他人,同时也更加敏捷地发现自己。

65岁的《收获》,无愧于“中国最好的文学期刊”。交到程永新手中的接力棒,又会传向什么样的方向?

程永新 受访者提供

传统·传承

上观新闻:在爱神花园这40年来,回想起来,首先浮现在脑海里的画面会是什么?

程永新:第一个画面,是给巴金先生过生日。

对《收获》而言,巴老是创办者,也就是“种树”的人。我们这些后来者都是在大树下纳凉、被庇荫的人。每年秋天11月,编辑部总会买好蛋糕、带着鲜花,一起去巴老家祝寿。

去巴老家,一方面是喜悦,另一方面是很庄严的心情。那时候,我刚刚大学毕业,在一篇篇重读《随想录》。这是一部特别重要的作品,巴老在其中对中国现实思考所达到的高度,至今都是一笔厚重的精神财富。当然,中学时代也读过《激流三部曲》《寒夜》《憩园》……可以说,巴老在心目中是“神”一样的存在。

第二个画面,是在这个院子里来来往往的作家。

说起来,这一点也和巴老有关系。巴金和刘白羽、曹禺、冰心等作家的关系都很好。他善于团结作家,用心相处,以诚相待。这个传统保持到今天。我一直说,《收获》愿是大海,融汇、吸纳从各座山峰上流淌下来的泉水,尽我们所能地团结绝大多数作家。

“50后”“60后”的作家,王安忆、莫言、余华、阿来、苏童、毕飞宇、格非、迟子建、叶兆言、阎连科、孙甘露……都是《收获》的亲密朋友。只要是《收获》的事情,哪怕再有困难,他们都会不遗余力地参与。

“60后”“70后”的作家,须一瓜、路内、小白、钟求是、张楚、弋舟……再到“80后”这一代:笛安、张悦然、周嘉宁、双雪涛、孙频、董夏青青等也都是我们的基本作者队伍。“80后”这一代有些不一样,代际感比较明显,通过《萌芽》、新概念作文大赛和其他渠道涌现出了一批作家。我们一直重视这个群体,只要是有才华的作家,就会去联系。比如《收获》最早发表的双雪涛的作品《跛人》,在气息上和《伤心咖啡馆之歌》有相通之处,读来令人惊艳。后来,编辑部一直跟踪他的写作,双雪涛每写一篇作品,也会给我们看,形成一种良好的互动关系。《平原上的摩西》经过多次修改才予以发表的。

今年《收获》长篇专号夏季卷发表的《火车驶向落日》,是“95后”作家武桐在《收获》的处女作,一部16万字的小长篇。武桐是一位年轻编剧,责任编辑和副主编一直与她保持联系,修改了半年多,才拿出了这部作品。

程永新的窗台 施晨露 摄

上观新闻:巴金先生对《收获》定下的宗旨,就是要“出人出作品”,这也是《收获》多年来一直坚持的。

程永新:任何事情,只要大方向对,持之以恒就会产生影响。比如《收获》每年的“青年作家小说专辑”,从这里走出了一代代青年作家。再比如诗歌专栏“明亮的星”。读者有个印象,以为《收获》不登诗歌。其实《收获》过去也刊登诗歌。我们用特殊的方法恢复了这个传统,每期推荐一位诗人,请评论家写文章。慢慢地,《收获》在诗歌方面的努力也得到了文学界的瞩目。

程永新的办公桌 施晨露 摄

上观新闻:我看到,您的办公室里,还有两位“95后”编辑的办公桌。这个安排是有意为之吗?

程永新:这两年,《收获》编辑部陆续进了几位年轻人。我们的确非常重视对这批年轻人的培养,经常和他们开会、聊天,即便是今年上半年居家办公的特殊时期,我也鼓励他们不要懈怠。

文学事业需要传承,文学编辑也不能后继乏人。拿我自己来说,受前辈知识分子的影响就比较大,无论是在做人方面,还是在对文学的理解方面,都有很深的影响。编辑要有一双善于发现美的眼睛,要以诚待人。作家信任你的人品,才会信任你的眼光和审美,听从你的意见。新入行的编辑,判断作品的眼光可能还不够坚决,稳定性也有待加强,这方面需要资深编辑传帮带。

我希望编辑部可以形成一种交流机制。我们严格健全三审制,每篇稿件要有两位编辑看过才送到主编手里。这不只是规范程序,也可以让年轻编辑与资深编辑有所交流、有所碰撞,互相学习、互相影响。

视野·学养

上观新闻:编辑与作家之间是一种什么样的关系?是不是需要“掰手腕”?

程永新:编辑常常被比作“作嫁衣的人”。如果作品像作家的女儿,女儿“出嫁”,要穿什么样的衣服、戴什么样的首饰,会征询别人的意见。编辑就是那个被问到的人。

编辑和作家是非常亲密的朋友。当然,也有你说的“掰手腕”的部分。假使编辑说服不了写作者,他就不会按照你的意思去修改。合格的编辑要让写作者信服你是他最贴心的人,所有的建议都是为了把作品“打扮”得更漂亮。

上观新闻:新的时代条件下,对文学编辑有哪些新的要求?

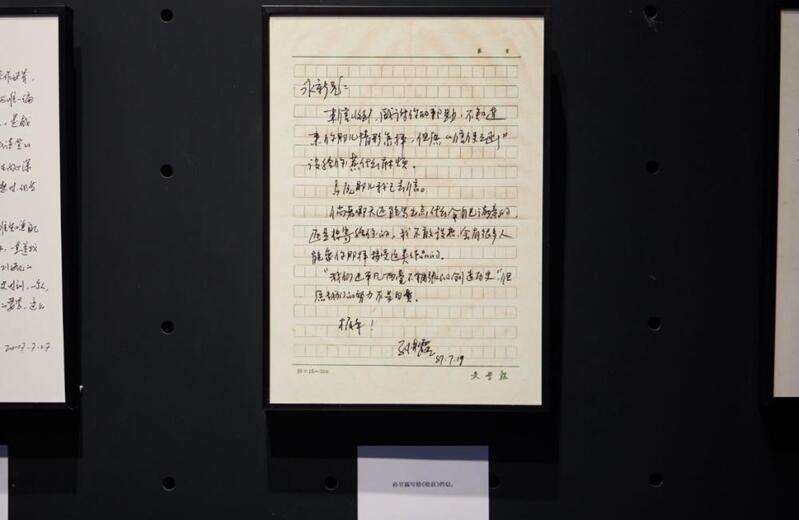

程永新:社会的变化和文学的更替,要求编辑的视野更加开阔。年轻编辑尤其需要培养一种素质,能用敏锐的眼睛捕捉和发现有潜力的写作者。除了传统的“纯文学”,类型文学、网络文学都要有所关注。

今年初热播的电视剧《人世间》,我要求年轻编辑都去看,专门讨论这部电视剧为什么能火。《人世间》原著是茅奖作品。从文本角度来看,当然不能说是尽善尽美的,可从小说到电视剧,导演,特别是编剧起到了相当关键的作用。电视剧呈现了几十年间老百姓的生活、中国社会的变化。这样的作品为什么能打动人?是如何点中中国人的“穴位”的?需要大家聚在一块儿讨论。

编辑不光是做案头工作,不光是看书、看稿,更要关心生活的方方面面,对当下走红的文艺作品,要有研究和思考。这也是《收获》编辑部的一个传统——营造民主、平等、自由讨论的学术氛围。在这种氛围之下,每个人兢兢业业地做文学的“守护者”。

上观新闻:要成为一名好编辑,靠天赋还是靠经验更多?

程永新:一个优秀的文学编辑,当然得靠学识靠修养,还的确需要那么一点点天赋。罗兰·巴特曾经概括艺术家的三种美德:警觉、智慧,以及最为诡谲的不稳定性。文学和艺术是相通的,所以,需要编辑有一点天赋、一点直觉,能对艺术家的不稳定性作出正确的判断,发现文本的意义。当然也不能走极端,过于强调天赋,更多的还是依靠学习依靠经验。遇到的事情多了,自然就能积累解决问题的方法,包括如何与写作者沟通。

上观新闻:所以说,好编辑是可以后天培养的。

程永新:是的。拿我自己来说,受前辈知识分子的影响就比较大,无论是在做人方面,还是在对文学的理解方面,都有很深的影响,这是一方面;另一方面,是对世界经典文学的“拿来”问题和对中国传统文化的思考。

做编辑,要有很强的学习能力。其实,作家们也是非常善于学习的一群人,他们研究的就是用什么样的方法讲好发生在这片土地上的故事。编辑的学习不能落后于作家。学习能力还包括理论层面上的思考,我觉得这些都是必须要具备的。只有对外面世界有足够的了解,对中国悠久的文化有相当的认识,才有可能进一步去发现当代的好作品。我想,这些能力都是可以培养的,或者说可以通过不断学习获得的。

作为编辑,要非常熟悉中国文化的历史,比如从《红楼梦》到鲁迅、沈从文、汪曾祺、莫言、余华的作品,实际上有一种继承的关系;对西方文学史,从19世纪到现代主义、后现代主义的作品最好都要系统地读,只有这样,才能判断中国作家的作品是向谁学的,学得好不好,有没有融入本土经验,有没有创新的东西。

学习全面了,才能站在一定的高度上。整体的知识储备,可以帮助你经过横向和纵向的比较,做出相对精准到位的判断。

弯路·直行

上观新闻:在爱神花园的这些年,《收获》有没有经历过艰难的岁月?

程永新:20世纪90年代初,有一阵,纸张价格和印刷工费上涨得厉害,《收获》的确有过一段艰难的日子。

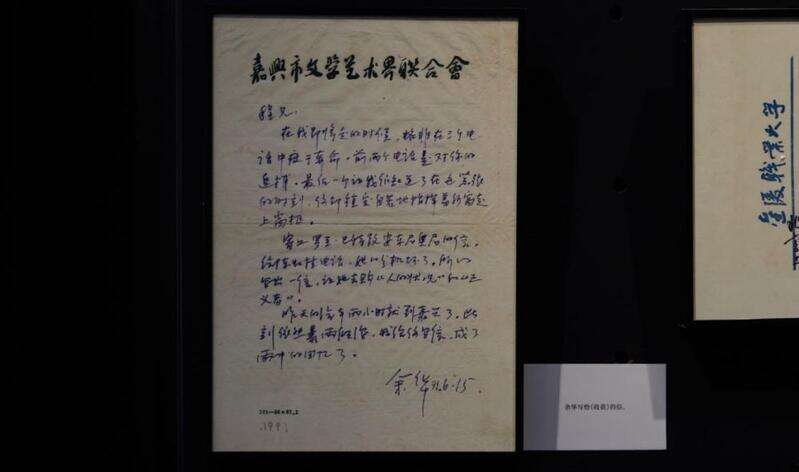

前一阵,我去长沙,见到湖南作家水运宪。他的小说《祸起萧墙》1981年获得第二届全国优秀中篇小说奖,一举成名,这篇作品就是我们的自由来稿。当地人管水运宪叫水哥,到长沙见到水哥,我感觉特别亲切,有一种亲人的感觉。《收获》最难的日子里,正是水运宪等一批作家带头捐款,可以说是患难朋友。

上观新闻:那段时间,您也想过转行。

程永新:那段时间是一个全民经商的时代。我的大学同学在做房地产,怂恿我辞职,让我管理一家文化公司。我从小跟母亲、姐姐住在一起,那时就是想要一套独立的带煤卫的住房,因此心思有些浮躁,经不起诱惑。但是慢慢地,我发现自己不是经商这块料。我的同学想让我辞职,要把这家文化公司都交给我。我一冲动也跟编辑部谈起过,李小林不同意。她说,以后《收获》总要交给年轻人的。

当时尽管还有点不情愿,回过头去看,没有离开《收获》,日子过得平静、平淡,更加适合我的秉性。做生意,要跟人谈判,要狠得下心来,我根本适应不了商人这样一个角色,这也是我后来再也没想过离开《收获》的原因。我是比较散淡脆弱的人,很难承受生意场上的大起大落。

做编辑,一是喜欢,不管是在精神上还是生活中,我都乐意与热爱文学艺术的人交流、交往,二是做这份工作可能会比较得心应手,可以尽可能地凭自己的能力做得好一些。做其他事情,能不能做好,都是一个未知数。

“下海”这一年过后不久,我买了一套房子,暗暗有些满足和欣慰。可再过几年回头一看,身边那些坚持写作的小伙伴,其实也都买了房子,生活都得到了不同程度的改善。我心里觉得有些讽刺,绕了一大圈,其实大家都差不多嘛,人生就是这样,所谓殊途同归而已。

上观新闻:虽然您说自己不善经商,但在我的感受里,您带领的《收获》,身段是灵巧的。这些年,无论是收获文学排行榜、收获故事工场、收获App,还是今年发行数字藏品、举办里程文学院开放课堂,在开拓新的领域、拓展新的形式方面,《收获》不断有新的举措。

程永新:社会和时代在发展,从《收获》的角度而言,我希望它是不守旧的,能够努力跟上时代和社会的变化。我不适合从事商业活动,羞于拉下面子,但在考虑问题的时候,我一点不保守。《收获》可以利用它的资源和影响力,做一些事,从根本上来说还是扩大文学的影响力。只要是对文学、对社会有利的,为什么不去尝试?

上观新闻:尝试未必都能成功,但一直往新的方向努力,没有半途而废,就一直在接近想要达成的目标。

程永新:也有人觉得,办好刊物就够了,何必去做这些事?但我觉得,文学的边缘化,包括传统的文学期刊和阅读方式,的确受到了巨大的挑战。

比如这次上海疫情期间,实体刊物难以正常刊印、发行,电子阅读的需求量变得很大。通过《收获》公众号、《收获》App、收获文学榜等平台和内容的尝试,《收获》创造了一个更新的接地气的形象。比如《收获》App,就要与纸刊形成错位与互补,推荐更多年轻作者和适合电子阅读的作品。我们的思维一定不能保守。当然,前提还是坚持内容为王。

我们不能说自己是中国第一,但要以“天花板”为志向。《收获》在文学界的声誉不错,我们要维护好这种声誉。要有这种自信,在上海办中国最好的文学刊物,这也是我们和兄弟刊物《萌芽》《上海文学》《上海文化》等的同仁们要共同努力的。说句玩笑话,20世纪二三十年代以来上海文化的优良传统,要是在我们这代人手中丢失了,那是很没有面子的事。

《收获》的奖杯 施晨露 摄

青年·无界

上观新闻:1987年,《收获》推出“先锋作家专号”,余华、苏童、格非、马原、孙甘露等一批当时的青年作家集体亮相。每年推出青年作家专辑,成为《收获》的传统之一。如今,在《收获》亮相的青年作家和当年的青年、当年的先锋相比,有什么不同?

程永新:文学有它自身发展的规律。改革开放初期,从那个特殊的年代走来,读者对历史的反省、对现实的思考,都是通过小说付诸实现的。在文学阅读中,人们寄托了自己的愿景和情感。可以说,文学成为当时人们普遍接受的一种“娱乐”方式或者说消遣方式。

随着社会的变革,人们可做的事情更多了,慢慢地,文学也在变化。伤痕文学、改革文学、寻根文学,都代表了作家们在寻求突破,包括后来先锋小说向世界经典学习,甚至带着一点模仿。直到20世纪80年代后期、90年代,通过一次次摸索和实验,中国作家寻找到一条相对宽阔的路。一些标志性的作品都出现在那个时期,比如《长恨歌》《活着》,格非的三部曲,莫言的《生死疲劳》《檀香刑》《酒国》,苏童的一系列作品等等。

当时,这批年轻作家冒出来,带着虎虎生气和激情,有着冲破“禁区”的热量和能量。这是文学转型的时期,带着时代的印记和强大的生命力。

今天的年轻写作者没有经历过那个特殊的时期,但我还是要说,每个时代的年轻人境遇不同,他们同样代表着明天、代表着希望,洋溢着青春的创造力。每个时代都会有属于它的大作品。年轻人只是需要时间,像孙频、双雪涛、班宇……这些年轻作家的作品频频上各类年榜,很有实力。很难预见,他们未来还会写出什么样的作品,写到什么样的程度。

新时期文学发展的成果,也是改革开放的成果。今天所处的当下,文学的发展相对趋于平稳。越是在这样的状态下,更加考验对世界、对生活、对人性的体察,更加考验作家的能力。年轻一代的信息来源很多,又经过系统学习,知识结构完备。我想,他们对生活的思考、写作的切入点会与他们的前辈非常不同。相反我还比较乐观,生活在当下的年轻人所创造的属于这个时代的大作品,或许暂时还没有出现,但一定会出现。

上观新闻:这种信心从何而来?

程永新:年轻一代的作家,信息来源很多,又经过系统学习,知识结构完备。知识结构和学养与过去完全不同,他们对生活的思考、写作的切入点就会与他们的前辈非常不同。比如最近我让年轻编辑关注的一位“80后”科幻作家刘洋。他是凝聚态物理学博士,他的作品涉及的是当代科技发展最前沿的知识。所以我相信,属于这个时代的大作品可能是传统意义上的,也极可能是和过去完全不一样的类型和形态。我鼓励我们的年轻编辑要与年轻的写作者交朋友。

作为编辑的职责,就是跟踪最有才华的人,守候这个时代的大作品。

上观新闻:去年,《收获》办过一场“无界对话:文学辽阔的天空”论坛,参与者有网文“大神”,有茅奖获得者,有编剧,有公号创始人。主持论坛的评论家何平说,一场活动包容这么多不同“部落”“圈层”的写作者很少见。而“无界”后来也成了《收获》很多活动的主题。

程永新:就像我一直强调的,《收获》要成为大海,大海是“无界”的。我们要传承,也要突破。“无界”表明了我们的一种期许,一种追求,文学走出书房,走向广袤的田野大地,让文学为人们的生活、为丰富读者的精神世界,作出更多贡献。

《收获》65周年,我们举办了一系列活动,在上海的“最高”书店办展览;前不久去了湘西,和当地企业发起“酒鬼酒·无界文学奖”,还要设立创作基地、举办无界文艺青年节。无界文学奖和其他文学奖项有些不一样,从它的奖项名称就可以看出来,包括演绎小说奖、入画散文奖、传唱诗歌奖,所重视的是跨界。小说与影视,散文与绘画,诗歌与音乐,可以发生各种跨界的可能性,为社会提供更丰富的精神食粮。目前,收获App已经有一些收入,正在慢慢培育收费阅读。《收获》要继续坚守阵地,要让我们的后来者能够继续优雅地、纯粹地办“中国最好的文学刊物”。这是我的心愿。

人物简介

程永新,高级编审,《收获》主编。担任责编的贾平凹的《秦腔》、苏童的《黄雀记》、李洱的《应物兄》获茅盾文学奖。荣获第四届中国出版政府奖优秀编辑奖。著有长篇小说《穿旗袍的姨妈》《气味》,小说集《到处都在下雪》《若只初见》,随笔集《一个人的文学史》等。

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123