在北京故宫博物院,收藏着文天祥的行书真迹《上宏斋帖》。这位留下“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”这一千古佳句的宋末名臣,也是一位杰出的书法家。本期的京华物语,特别选取了《故宫的书法风流》中对这件珍藏于故宫博物院的真迹和其背后故事的记述。

小时候习楷书,临过文天祥《正气歌》。临着临着,诗就背下来了:

天地有正气,

杂然赋流形。

下则为河岳,

上则为日星。

于人曰浩然,

沛乎塞苍冥。

皇路当清夷,

含和吐明庭。

时穷节乃见,

一一垂丹青……

字是清代书法家黄自元写的,他出身名门望族,家有良田万顷,更藏得四壁图书,自幼从祖父德濂习字,常悬腕书写,锻炼臂力。他的楷书《正气歌》,结构紧实、笔势开阔,就像一个人练武功,两脚站稳,身体拉开了架势,极力地舒展运筹。这帧楷书在民国初年由长沙墨香簃书画店刻版印行,一时间洛阳纸贵,成了人们竞相追捧的书法学习最佳蒙本。我就是临着《正气歌》,体会埋伏在笔画间的高峰坠石、千里阵云……

如有些人所说,黄自元楷书《正气歌》有失板滞,像广播体操,但以平直端正的笔法阐释《正气歌》,我想还是恰当的,无须苛求。九宫格里的一笔一画,训练着我们的凝神与专注,一根根线条的收放拖动,也都暗藏着崩浪奔雷的力量感。这些,都与《正气歌》的气质是相符的。我记得自己临帖的时候,把身体坐端正,把呼吸调匀,然后用垂直的笔,在纸上做横竖撇捺的运动,好像把身体里的“气”,都注入笔端,又好像从《正气歌》里,吸取了生命的元气。

《正气歌》,是南宋末年的右丞相文天祥被元军俘虏后,在元大都的监狱里写的。他在自序里写:“余囚北庭,坐一土室。室广八尺,深可四寻。单扉低小,白间短窄,污下而幽暗。”这深暗的地下室,包含着七种气:水气、土气、日气、火气、米气、人气、秽气。每至暴雨,囚室变成沼泽,不知有多少只老鼠在这里夭折,有多少条长蛇在这里毙命,但他还活着。在这七气之中,文天祥心里盘桓的,只有正气,就是孟子所说的“浩然之气”。在这些走兽游虫之中,人之所以为人,不就是因为胸中还有一缕正气吗?这一气,足以抵御其他那些乱七八糟的气。于是,在晦暗的光线里,他全凭这一口气,写下了他的“地下室手记”,就是我们今天熟悉的《正气歌》。

文天祥是在南宋王朝第五位皇帝宋理宗时代进入朝廷的。尊崇“理学”的理宗(从南宋马麟绘《夕阳秋色图》上可见理宗题字),在位达四十年,前有宰相史弥远把持朝廷,后有宦官董宋臣等专权擅政,甚至把临安名妓唐安安引入宫中,供皇帝淫乐,有官员终于忍不住了,上疏曰:“此举坏了陛下三十年自修之操!”

开庆元年(公元1259年),文天祥上疏皇帝,要求除掉董宋臣,认为:“不斩董宋臣以谢宗庙神灵,以解中外怨怒,以明陛下悔悟之实,则中书之政必有所挠而不得行,贤者之车必有所忌而不敢至。”四年后,宋理宗又召回了被赶出京城的董宋臣,并委以重任,这让文天祥怒不可遏,又上书皇帝,怒斥董宋臣“心性残忍”“势焰肆张”,表示绝不与董宋臣同朝为官。

宋理宗无子,死后由侄子赵禥继位,是为宋度宗。

南宋王朝的政治生态早已败坏,奸臣权相层出不穷,有如长江后浪推前浪。董宋臣死了,贾似道“出道”了,二十五岁的宋度宗,事事依靠贾似道。贾似道以退为进,请假回了家乡绍兴,这一招吓坏了宋度宗,一连八次派人到绍兴请回贾似道,贾似道从此权倾朝野。每次贾似道上朝行臣子礼,度宗都要回拜,不敢直呼其名。苏洵说“古者相见天子,天子为之离席起立”(以表示天子对宰相的尊敬),宋度宗算是身体力行了。贾似道命手下上疏弹劾文天祥,文天祥被罢官,回到了故乡庐陵。

《故宫的书法风流》,祝勇著,人民文学出版社2021年6月版。

文天祥在《上宏斋帖》里流露出的希望,

被现实消耗殆尽

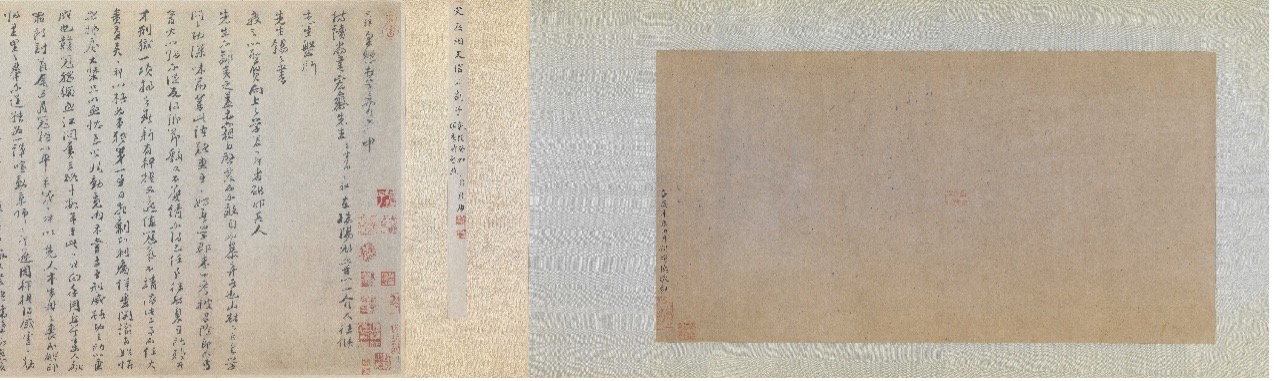

在北京故宫博物院,收藏着文天祥的行书真迹《上宏斋帖》,纸本,纵39.2厘米,横149.9厘米,就是文天祥在家乡当老百姓时,为自己的同乡前辈包恢晋升刑部尚书、签书枢密院事而写的祝贺信。“宏斋”,正是包恢的号。全帖共五十三行,七百四十七字,书法清疏秀劲,才华横溢,一看就是“状元书法”,或曰“文人书法”。一代宋儒的翩翩风骨跃然纸上,甚至能够感觉到笔尖飞速移动时纸页的轻微抖动,仿佛写字已如哭笑痛痒一样成为本能,成为生理的一部分,而不需要权宜谋划。那纯熟、那流畅,与黄自元楷书《正气歌》纪念碑一般的严肃沉稳截然不同。

《上宏斋帖》(局部),文天祥,北京故宫博物院藏。《故宫的书法风流》插图。

文字里的文天祥,时而很有生气,时而很生气(一种掩饰不住的愤怒),谴责对他的所有指责(比如弹劾奏书中说他为祖母服丧时未穿重孝,是违反礼制,不守孝道),都是“是非颠倒之甚”,但他的情绪是复杂的,新皇帝新朝廷又让他燃起希望,他说:

兹者伏闻先生以新天子蒲轮束帛之劝,为时一出,自大司寇进长六卿,典事枢,专人政柄,使卫武公之爵之德之齿,千有馀岁之下,焕然重光,仆何幸身亲见之。天祥谨顿首为国贺,为世道贺,不独为先生贺也。

意思是此卷不光是为包恢一人祝贺,而是因为新天子——赵禥身边有了包恢这样的贤能之人,对国家、对世道,都是一件幸事。

信中所说的“蒲轮束帛”,是指新皇帝对包恢的礼遇,古时候用蒲草裹住车轮,来迎接贤能之士,是一种很高的礼节。可惜这位被文天祥看作贤能之士的包恢,在文天祥写下这封道贺的书札后两年多时间,便不幸离世,只留下了“为官清廉,政声赫然”的好名声。

新皇帝(宋度宗)在位的十年,是醉生梦死的十年。元军都打到长江了,他还沉迷酒色、夜夜笙歌,一夜竟宠幸嫔妃三十余人。依宋制,凡被皇帝临幸的嫔妃,第二天都要跪在阙门前谢恩,由主管官员记录在案,以备日后查验。此时竟然同时有三十余名嫔妃齐刷刷在阙门前跪下,我想那些记录的官员一定看傻了眼,这辈子也没见过如此壮观的景象。

三十五岁上,宋度宗活活把自己折腾死了,留下了三个未成年的儿子:七岁的赵昰、四岁的赵 和三岁的赵昺。这三个学龄前儿童先后都当了皇帝,命运却一个比一个凄惨——先是老二赵 当皇帝,是为宋恭帝,却在两年后在临安投降,做了元军的俘虏。之后是老大赵昰,在南逃的途中在福州被立为皇帝,是为宋端宗,被张世杰带着一路逃到大海上,遇风暴落水,吓死了。最后是老三赵昺,后来没有谥号,人称宋末帝,张世杰、陆秀夫带着他逃到崖山。

这最后的朝廷,原本还有回旋余地,去雷州半岛,甚至去海南。海南岛四面是海,元军不善水战,不是那么容易打过来的。但这种颠簸不定的生活已经让他失去了耐心,他要仗着自己的一千条船、二十万人马,与元军一决雌雄。

决战那一天,海上起了雾,几乎对面看不见人。元军就在大雾中冲过来,双方绞杀在一起,有一摊摊的血迹,在白雾里时起时落,就像大风天放飞的风筝,胡乱地飘着,旋即又降落下去。张世杰眼见要败了,派人去“龙舟”接小皇帝,陆秀夫害怕是元军冒充,把小皇帝紧紧抱在怀里,谁来都不交。小皇帝于是丧失了逃生的机会,张世杰只好砍断绳索,自己带着十余艘船只突围了。透过厮杀声,陆秀夫判断元军越来越近了。他知道无路可逃了,就俯下身去,对小皇帝说:“国事至此,陛下应当为国而死。德祐皇帝(指宋恭帝赵 )被俘,受辱已甚,陛下千万不可重蹈覆辙。”

不知赵昺是否听明白了陆秀夫的意思,他的话信息量太大,已然超出了一个孩子的理解能力。或许,在他心里,陆秀夫所说的一切都与他无关。一个孩子或许永远理解不了大人的世界里,为什么整天在阴谋算计、打打杀杀。他不明白,他自己正是那些厮杀的理由,人们为了他身上的龙袍,为了他身边的国玺,为了他手中残余的江山而打得狗血喷头、屁滚尿流。赵昺并不知道这些东西有什么意义,至少不比他的一个玩伴、一件玩具更有意义。

一个八岁男孩的世界里,只装得下一些简单的快乐,还装不下那么多宏大的事情。他想像所有的八岁男孩一样活下去,有接踵而至的明天等着他,有无穷无尽的快乐等着他。“死亡”这个主题太沉重,不是一个八岁的孩子需要考虑的,他也从来没有考虑过这件事,是那个名叫陆秀夫的左丞相把这个问题突然带到船上,横在他面前的。无论那样的壮烈被赋予了怎样重大的意义,他都不想死。他的回答只有哭,一个小孩不会表达这么复杂的情感、渴望,所以他只能哭,这哭声里包含了上述所有的含义。他通过提高哭的调门来强调他的态度。所以那哭声很嘹亮,声嘶力竭的喊杀,还有刀刃相撞的声音,都不能把它湮没。

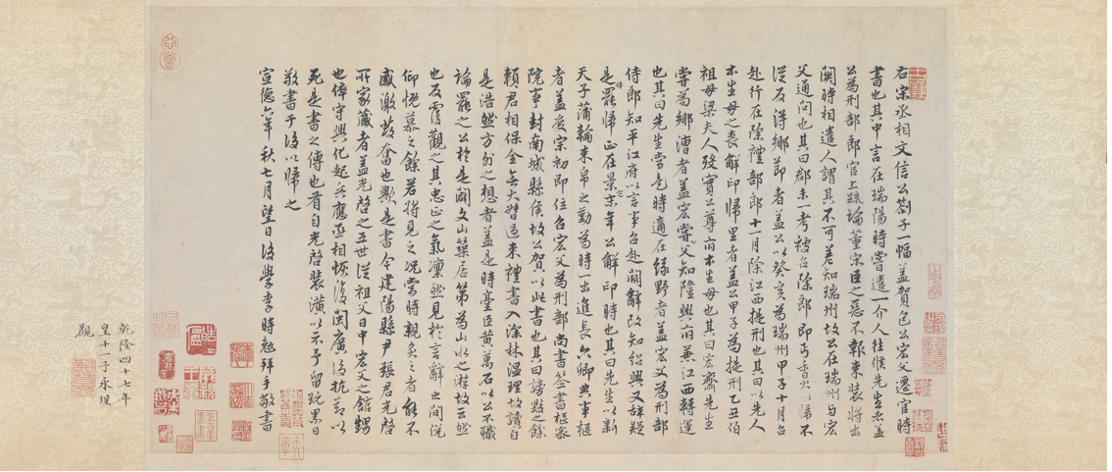

《上宏斋帖》(局部),文天祥,北京故宫博物院藏。《故宫的书法风流》插图。

赵昺用哭来表明他不愿意死,态度很坚决,但陆秀夫更坚决,孩子的坚决终究敌不过成年人的坚决。陆秀夫不由分说,把传国玉玺系在小皇帝的身上,又用三尺白绫,把小皇帝和自己紧紧捆在一起,纵身一跃,便沉入了汹涌的大海,南宋王朝从此化作了一堆泡沫。

文天祥目睹了陆秀夫抱着小皇帝投海的一幕。文天祥是在五坡岭被俘的,攻宋元军的指挥者张弘范把他押解到崖山,让他劝降张世杰、陆秀夫。文天祥不劝,陆秀夫和张世杰也不降。这“宋末三杰”(文天祥、陆秀夫、张世杰),在生死关头依旧保持着惊人的默契。

《上宏斋帖》里流露出的那线希望,被现实消耗殆尽了。置身这样一个时代,被巨大的悲哀包围着,在文天祥的心里,那份正气依然没有受到折损。今天想来,这是多么的不可思议。崖山海战后,张弘范对文天祥说,你的国家已经亡了,你的义务已经尽了,可以像为大宋服务那样为大元服务了,你依然可以做宰相。文天祥答:国亡不能救,为人臣者死有余辜,还敢有什么二心吗?张弘范说:你的国家已亡,你要是死了,有谁把你写进史书呢?文天祥答:当年商灭时,伯夷、叔齐不食周粟而死,只是尽心罢了,能不能写进史书,并不重要。

《谢昌元座右自警辞》卷,

文天祥的又一书法代表作

在王朝的末日,每一个人都面临着生与死的抉择。

改朝换代在中国历史中不止一次地发生,尤其经过了魏晋南北朝、五代十国两次大的乱世,中国人都已经习惯了。比如唐末五代的书法家杨凝式,一生穿越了六个朝代,他的一生,是从亡国走向亡国、从新朝迈向新朝的一生,但他照样活着,只是通过装疯卖傻的方式给自己贴标签、戴面具,欺骗世人,以掩盖自己内心的煎熬。

在大宋王朝这艘行将沉没的巨轮上,不乏求生方面的楷模。元军兵压临安时,时任左丞相的留梦炎就不辞而别,悄悄跑了;为了“名正言顺”,枢密院的文及翁、倪普等人还想出绝招,叫言官弹劾自己,只要脱下官袍,就无官一身轻,可以溜之大吉了,结果他们还是没等到弹劾就跑了;主管军事事务的枢密院,一下子跑了几十号人,以至于谢太皇太后悲痛欲绝,在诏书中说:“我大宋朝建国三百余年来,对士大夫从来以礼相待。现在我与继位的新君遭蒙多难,你们这些大小臣子不见有一人一语号召救国,内有官僚叛离,外有郡守、县令弃印丢城,耳目之司不能为我纠击,二三执政又不能倡率群工,竟然里外合谋,接踵宵遁。平日读圣贤书,所许谓何?却于此时做此举措,生何面目对人,死何以见先帝!”

在逃跑方面,陈宜中无疑是佼佼者。当年(公元1275年)贾似道兵败丁家洲,太皇太后谢道清就任命陈宜中做右丞相,全面主持危局。元军前锋已达临安城外北新关,元军统帅伯颜要陈宜中去讲和,吓得陈宜中连夜逃出临安,逃向温州,一直逃到大海上,留下谢太皇太后和宋恭帝赵 这孤儿寡母,孤苦无援,谢太皇太后只能抱着五岁的宋恭帝,率领南宋皇族出城跪迎,向元军统帅伯颜投降。虽有两个兄弟赵昰和赵昺(先后为宋端宗、宋末帝)奔走于外,苟延着帝国的残喘,但史学家通常认为,自赵 在临安投降,享国三百一十九年的大宋王朝已经终结。

当赵昰、赵昺兄弟俩到达温州,陈宜中看到宋朝还有一口气,才重新“归队”。陆秀夫和张世杰也在此时分别赶到温州,让流亡小朝廷重新看到了希望。令人匪夷所思的是,陈宜中这个“逃跑丞相”,竟然再度被任命为左丞相兼枢密使,执掌南宋小朝廷的政治、军事大权。张世杰任枢密副使,陆秀夫为签书枢密院事,至于文天祥,陈宜中怕他对自己构成威胁,打发他去经略江西。宋端宗赵昰在珠江口落水受惊吓后,陈宜中说去占城[6]搬兵,从此一去不返,留下赵昰在海上漂泊,到死也没再见到陈宜中的身影。

王朝倾覆,有不少南宋官员的官宦生涯在元朝得以继续,一点儿没受影响。卜正民主编的《哈佛中国史》说:“忽必烈于1260年成为蒙古大汗,他决计征服南宋——这个被他视为强有力的对手激发了他重新统一中国的愿望。但是他的骑兵还不习惯长江以南的宽大河湖、泥泞的稻田和潮湿炎热的气候。相较于在草原地区的战斗,对南方的进攻需要不同的后勤补给,采取不一样的策略。为了确保攻宋的胜利,蒙古人需要有人辅助他们,尤其是对南宋风土人情极为熟悉的‘脱宋者’。”

还记得元军兵压临安时悄然逃跑的左丞相留梦炎吧,此时已然顺利进入了元朝的“体制”,成为一个“成功”的“脱宋者”,在元朝做过礼部尚书,迁翰林承旨,官至丞相,文天祥被押到大都时,他还出来劝降过,被文天祥骂了回去。

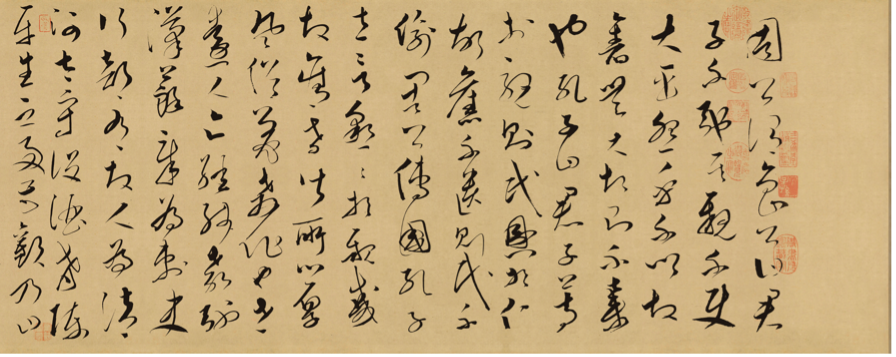

还有一个谢昌元,南宋淳祐四年(公元1244年)进士,长文天祥二十二岁。南宋度宗咸淳九年(公元1273年),谢昌元写了一个《座右自警辞》,批判东汉冀州(后并州)刺史苏章,置座右铭以自警。内忧外患之际,谢昌元的自警之言,让文天祥敬佩不已,于是抄录了谢昌元座右铭全文,并加写了一段评论,称道“先生真仁人哉”,是为《谢昌元座右自警辞》卷。那一年,文天祥三十八岁,谢昌元六十岁。

如同《上宏斋帖》一样,《谢昌元座右自警辞》卷是文天祥的法书代表作,于草书中杂糅今草和狂草,落落潇洒,风姿如鹤,像《正气歌》一般,“浩气勃勃”“音节凄凄”“若睹形容”“纵横自然”。

《谢昌元座右自警辞》(局部),文天祥,中国国家博物馆藏。《故宫的书法风流》插图。

但谢昌元的“仁人”没当上几年,就在文天祥写下《谢昌元座右自警辞》卷三年后,元军攻打施州,谢昌元率部战到弹尽粮绝,城破被俘,投降了。宋端宗景炎二年(元至元十四年,公元1277年)七月,谢昌元接受了元朝礼部尚书之职,“预议中书省事”。

这样的结局,文天祥没有想到,或许连当年在《座右自警辞》写下豪言壮语的谢昌元也没有想到。一篇《座右自警辞》,成了谢昌元的照妖镜;一纸《谢昌元座右自警辞》卷,成了文天祥的墓志铭。文天祥被俘后,谢昌元曾出面相救,要求元朝释放文天祥,让他去做道士,遭到留梦炎的反对。留梦炎说:“文天祥出来,又能号召江南,将把我们这些人放在什么位置!”其实,留梦炎是否反对,已经不重要了——此时文天祥已抱必死决心,怎可能去以道士的身份苟活?

其实忽必烈是不想杀文天祥的,“宋末三杰”的死对头张弘范也对忽必烈说文天祥不能杀,杀了文天祥就说明蒙古人并没有真正地征服汉地,所以忽必烈不仅不想杀文天祥,甚至也不想让他做道士,而是直接让他做右丞相。

假如文天祥接受了,历史上就会出现神奇的一幕,就是杀得死去活来的文天祥和张弘范成为同事,甚至文天祥有可能成为张弘范的上级领导,但文天祥不接受,最终被斩于元大都柴市口。张世杰面对劝降也说:“我知投降可以生,可富贵,但义不可移,我岂可为之!”他在崖山兵败后突围,收拾残部,继续在海上逃亡,结果遇到风暴,仰天长啸,最终落水而死。至于陆秀夫,前面说过了,他抱着小皇帝,跳向大海。在巨澜的深处,我们似乎还能听到赵昺的哭声。

其实并不是别无选择,是在他们自己看来,别无选择。

本文选自《故宫的书法风流》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有,文中所用插图均来自该书。已获得出版社授权刊发。

作者丨祝勇

摘编丨安也

关于我们 合作推广 联系电话:18901119810 010-88824959 詹先生 电子邮箱:zht@china.org.cn

版权所有 中国互联网新闻中心 京ICP证 040089号-1 互联网新闻信息服务许可证 10120170004号 网络传播视听节目许可证号:0105123